어유당 유몽인의 치재기(恥齋記)와 치재 조탁!

페이지 정보

孤竹先生 작성일25-04-07 11:54 조회21회 댓글0건관련링크

본문

이 당호를 보고 유몽인이 '치재기(恥齋記)'라는 글을 지었다.

유몽인은 '치재기(恥齋記)'에서 "부끄러워할 만한데도 부끄러워하지 않으면 그 부끄러움이 더욱 심화된다. 부끄러워할 만한 것에는 주색(酒色)보다 더 큰 것이 있으니, 세상 사람들이 명리(名利)에 대해 자신의 욕심을 따르다가 끝내 자신의 생명[生]을 잃는 경우다. 이것이 가장 부끄러워할 만한 것이다."고 했다.

'치재기(恥齋記)'는 어우집(於于集, 1832년 간행) 후집 제4권 기문[記]에 실려 있다. '치재(恥齋)'는 '부끄러움을 아는 집'이라는 뜻이다.

유몽인의 친구인 참판 이양당 조탁(二養堂 曺倬, 1552~1621)이 서울 묵사동에 집을 짓고, 당호를 '치재(恥齋)' 또는 '이양당(二養堂)'이라고 명명했는데, 이에 대해 유몽인이 멋지게 기(記), 즉 글을 지어 기념한 것이다.

어우야담(於于野譚)을 지은 당대의 문장가인 이조참판 어우당 유몽인(於于堂 柳夢寅, 1599~1623.8.9)이 지었다. 유몽인은 '이양당기(二養堂記)'도 지었다. 조탁 호(號)가 '치재(恥齋)' 또는 '이양당(二養堂)'이다.

어유집은 유몽인의 8세 방손(傍孫)인 유금(柳琹)과 9세방손인 유영무(柳榮茂) 등이 1832년(순조32) 출간했다.

내암 및 조응인과 같은 북인(北人)이었던 유몽인은 1623년(광해15) 3월 계해정변 후 8월 9일 군기시 앞길에서 유전(柳湔)과 함께 "흉악한 괴수 이이첨에게 붙어 아첨하여 오래도록 전형(銓衡)을 담당하면서 끝없이 탐욕을 부렸다."는 죄목으로 참수됐다.

앞서 4개월 전, 전 영의정이며 의병대장인 내암 정인홍(來庵 鄭仁弘, 1536~1623)은 합천 각사마을에서 끌려와 1623년(인조1) 4월 3일 군기시 앞길에서 김류 이귀 등 쿠데타 세력들에 의해 원통하게도 참수됐다.

유몽인은 1794년(정조18) 8월에 정조가 김시습과 함께 신원했다. 영의정 내암 정인홍은 1908년(순종1) 4월 이조판서 갈암 이현일 등과 함께 신원됐다.

□ 치재기(恥齋記)

보통 사람들은 마음속으로 흔쾌히 만족하지 못하면 곧 부끄러워한다[卽恥也]. 사람이 성인이 아니니 누군들 부끄러움이 없을 수 있겠는가. 부끄러워할 만한데도 부끄러워하지 않으면 그 부끄러움이 더욱 심화될 것이니, 만약 부끄러움을 알아서 고칠 수 있다면 끝내는 부끄러움이 없는 경지에 이를 수 있다.

나의 벗 조대이(曺大而, 주: 조탁 字) 공(公)은 약관의 나이에 부친을 여의고서 질병에 걸렸다. 병중에 《심경(心經)》을 읽다가 (1)이천(伊川, 주: 1033~1107, 북송 유학자 정이·程頤)의 이른바 제 몸을 잊고 욕심을 따르는 것을 매우 부끄러워한다는 것을 보고서 두려워하며 스스로 경계하여 병을 고치는 좋은 약으로 삼았다. 이어서 그것을 자신의 당호(堂號)로 삼았다.

대개 이천은 타고난 기질은 약했는데 30세에 점점 성해졌고 4, 50세에 비로소 완전해져서 70세를 넘어서도 근력이 젊었을 때보다 줄어든 것이 없었다. 그래서 장사숙(張思叔, 주: 북송 유학자 장역·張繹, 이천 제자)이 이천(伊川)이 타고난 기질이 약하다고 여겨 후하게 보생(保生)하여 그렇게 된 것이라 의심하자, 이천(伊川, 주: 정이·程頤)이 “진실로 욕심을 억제하는 것을 근본으로 삼아서이지 보생하는 말단에서 얻은 것이 아니다.”라고 대답하였으니, 참으로 경중과 대소를 잘 알았다고 할 만하다.

내가 살펴보건대, 세상 사람들은 마음속에 부끄러움이 있으면 감추고 드러내지 않으니 비록 얼굴이 붉어지고 말이 막히더라도 오히려 깊이 숨긴 채 남들이 알까봐 두려워한다. 그런데 지금 대이(주: 조탁)공은 홀로 마음속으로 부끄러워하고 또 글씨로 써서 편액으로 걸어 놓았다. 처음에는 병을 고치는 데서 연유하였다가 끝내는 양생(養生)과 양심(養心)을 깨달아 양쪽에서 그 요체를 터득하여 이천(伊川)이 부끄러워하는 바를 자신의 부끄러움으로 삼았으니, 그 부끄러움은 군자의 부끄러움이다. 비록 그러하나 이천의 이른바 제 몸을 잊고 욕심을 따르는 것이란, 주색(酒色)처럼 생명을 해칠 수 있는 것을 배우는 자들이 모두 경계할 수 있는 만큼 젊은 시절 스스로 부끄러움에 일삼을 것이 없는 것과는 다르다.

사람들의 욕심은 무엇인들 부끄러워할 만한 것이 아니겠는가. 그러나 부끄러워할 만한 것에는 또 주색(酒色)보다 더 큰 것이 있으니, 세상 사람들이 명리(名利)에 대해 자신의 욕심을 따르다가 끝내 자신의 생명[生]을 잃는 경우가 얼마나 많은가. 이것이야말로 가장 부끄러워할 만한 것이로다.

오호라! 장사숙은 부끄러워할 줄 몰랐다가 근본으로 돌아가는 이천(伊川)의 말을 듣고서 자신의 견해가 부끄러워할 만하다는 것을 알게 되었다. 대이(大而, 주: 참판 치재 조탁)공은 부끄러워할 줄 몰랐다가 장사숙(張思叔, 주: 이천 제자)이 이천에게서 의심을 풀게 된 것을 통해 자신의 질병이 부끄러워할 만하다는 것을 알게 되었다. 나는 부끄러워할 줄 몰랐다가 대이공이 ‘치(恥, 주: 부끄로울 치)’를 자신의 당호로 삼는 것을 통해, 이천이 부끄러움을 가르치고 장사숙이 부끄러움을 배우며 대이공이 부끄러움을 사모하는 것을 알게 되었다.

이들 군자의 부끄러움이야말로 모두 부끄러워할 만한 것이다. 이천은 치심(治心)을 통해 보생을 이루었고, 대이(大而, 주: 참판 조탁)공은 보생(保生)을 통해 치심(治心)을 터득하므로써 이천이 부끄러워하지 못한 바를 부끄러워하였다. 나는 이를 통해 대이공이 능히 스스로 마음에 흔쾌히 만족한 것이 부끄러움이 있는 데서 연유하여, 끝내 부끄러움이 없는 데에 이르게 될 것임을 의심하지 않겠노라.

[주]: (1)이천(伊川)의 …… 부끄러워한다.

이천(伊川)이 제자 장사숙(張思叔)에게 말하기를 “나는 타고난 기질이 매우 약했는데 30세가 되면서 점점 성해졌고 4, 50세가 되어서야 완전해졌으니, 지금 태어난 지가 72년인데도 근골을 비교하면 젊었을 때에 비하여 줄어든 것이 없다.” 하였다. 장사숙이 “선생께서는 아마도 타고난 기운이 약하다고 여기시어 후하게 보생하신 것이 아닙니까?” 하고 묻자, 이천은 묵묵히 있다가 말씀하기를, “나는 생명을 잊고 욕심을 따르는 것을 매우 부끄러워한다.[吾以忘生徇欲爲深恥]” 하였다. 《心經附註 卷1》

恥齋記

凡人有不能快足於心者。卽恥也。人非聖。孰能無恥。恥而不恥。其恥也滋甚。如知恥而能改之。終至於無其恥矣。吾友曺大而公弱冠喪所恃。嬰疾病。病中讀心經。得伊川所謂忘身循欲爲深恥。惕然自警。用爲養病良方。仍以名其齋。盖伊川受氣薄。三十浸盛。四十五十始完。踰七十。筋力無損於盛年。張思叔之疑之爲伊川因受氣之薄厚爲保生致之也。伊川之答云。實以窒欲爲本。非得諸保生之末也。可謂眞知重輕大小也已矣。余觀世人。有恥於中。秘而不發。雖赩於面澁於言。猶欲黶然掩之。惧人之知之。今大而公獨恥於心。又筆之書揭諸扁。始由養病。終悟養生養心。兩得其要。以伊川所恥爲恥。其恥也。君子之恥也。雖然。伊川所謂忘身循欲凡可以傷生如酒色者。學者皆可警也。而非如少壯時自可無事乎恥。若夫人之欲。孰非可恥。而其可恥者。又有大於酒色。世人之循欲於名利。終至亡其生者何限。此又可恥之尤者歟。嗚呼。張思叔未及恥之。聞伊川之反其本知己之見爲可恥。大而公未及恥之。因張思叔之釋疑於伊川知己之疾爲可恥。余未及恥之。因大而公之以恥名齋。知伊川之訓其恥。張思叔之學其恥。大而公之慕其恥。數君子之恥。皆可恥也。唯其伊川因治心致保生。大而公因保生得治心。而又恥伊川之所未盖恥。余因此知大而公。能自快足於心。因其有恥。終至於無其恥也無疑。

*이 블로그 '조탁 이양당기(二養堂記)-유몽인 지음' 참조: https://blog.naver.com/antlsguraud/222015402505

▲1979년 8월 촬영한 형조참판 이양당 조탁(二養堂 曺倬, 1552~1621)-죽산박씨(竹山朴氏, 1555~1586) 묘소(합분)다. 1728년(영조4) 무신혁명 후 조명우(曺命佑, 1694~1758)가 입적돼 관리했지만, 현손(玄孫)대에 절손(絶孫)돼 방치했다. 안동시 풍산읍 만운리 만운저수지 위 종미골 산 118-6번지 75,112㎡(풍산읍 매곡리 영양남씨 소유) 곤좌(坤坐)에 있다. 조명우 아들 조윤승(曺允升, 1718~1763)의 처고조는 훈련대장 및 병조판서를 지낸 이완(李浣, 1602~1674)이다. 조명우 사위는 진사 이거 이귀상(頤居 李龜祥, 1725~1758)이고, 이귀상 장인은 울산부사를 지낸 정간(鄭榦, 1692~1757, 영천 출생)이다.

무신혁명이 발발하고 16년 뒤 1744년(영조20) 영조의 명(命)에 따라, 조탁(曺倬)→이천부사 조명욱(曺明勗)→한성판관 조실구(曺實久)→조하장(曺夏長)의 봉사손으로 조명우(曺命佑, 1694~1758)를 입적시켰다. 조명우는 조하규(曺夏規, 1667~1709, 조실구 동생인 조실원 차남)의 아들이다. 조몽정, 조탁, 조명욱, 조실구 후손인 조경강 및 조세추 들이 무신혁명 때 대거 핵심 인물로 가담하여 몰락했기 때문이다. 조하규 처조부는 진사 한상길(韓尙吉)이고 처증조는 응교 한옥(韓玉)인데 폐모에 앞장선 북인 핵심 인물이다.

조명우 입적은 조몽정 둘째 아들인 형조정랑 조척(曺倜, 1568~1634, 조탁 동생, 파주시 교하읍에 후손들 세거)의 증손인 조하격(曺夏格, 1693년생, 門長)과 조탁(曺倬) 사위인 유윤창(柳允昌, 1583~1647, 교하 출생, 군수)-창녕조씨(昌寧曺氏, 1583~1636,4)의 현손 유복명(柳復明, 1685~1760, 동지중추부사·형조판서)과 조명욱(曺明勗) 사위인 경창군(慶昌君) 후손 이게(李垍, 1707~1757, 정언·동부승지), 그리고 조명욱 외증손인 유학 정진주(鄭鎭周, 1676~?, 이천 출생)가 영조에게 상언(上言)하여 이뤄진 것이다. 하지만 조등, 조탁, 조명욱, 조실구, 조히장, 조하주 등의 묘소는 돌보지 않아 황폐하게 돼 석물은 죄다 뽑히고 비석은 없어졌다. 특히 조탁, 조명욱, 조실구, 조하장 묘소는 버려졌다. 조명우(曺命佑, 아들: 曺允升·允斗) 현손(玄孫)대에 절손(絶孫)됐기 때문이다. 유윤창 조부는 함경도감사 유영립(柳永立, 1537~1599)인데, 그의 6촌동생이 영의정 유영경이며, 외손자가 영의정 최명길이다.

1647년(인조25) 이양당조탁 신도비를 석울 때 공조참판 동명 정두경(東溟 鄭斗卿)이 비문을 짓고, 글은 형조판서 죽남 오준(竹南 吳竣)이, 전액(篆額)은 예조참판 동강 여이징(東江 呂爾徵)이 썼다[書]. 오준과 여이징은 1639년 12월 송파 삼전도(三田渡)에 있는 대청황제공덕비(大淸皇帝功德碑) 글과 전액을 쓴 당대 최고의 명필가였다.

또한 좌상 포저 조익(浦渚 趙翼)이 찬지(撰誌)하고 좌상 청음 김상헌(淸陰 金尙憲)이 썼다[書]. 이를 보면, 당시 이양당(치재)과 그의 손자인 조실구(曺實久, 1591~1658, 한성판관) 문중의 위세가 얼마나 대단했는가를 가늠해 볼 수 있다. 문인석은 쓰러진 채 남아 있는데, 신도비(神道碑)가 없어진 것이 아쉽다.

치재조탁 사위는 영덕현감 유윤창(柳允昌)이고, 아버지는 전라감사 유색(柳穡), 유윤창 매제는 영의정 백헌 이경석(白軒 李景奭, 1595~1671)이다. 유윤창 아들, 즉 조탁 외손자는 공조정랑 유현(柳炫)이다. 유윤창(柳允昌) 조부는 함경도감사 유영립(柳永立, 1537~1599, 형조판서 유복명 6대조)인데, 그의 6촌동생이 영의정 유영경이며, 유영립 외손자가 영의정 최명길이다.

▲현재 형조참판 이양당 조탁(죽산박씨와 합분) 묘소 모습이다. 안동시 풍산읍 만운리 만운저수지 위 종미골 산 118-6번지(풍산읍 매곡리 영양남씨 소유) 곤좌(坤坐)에 있다. 1970년대까지 신도비(묘갈)가 묘소 10m 아래 구렁텅이에 처박혀 있었다고 한다(만운리 김종태 증언).

안동시에서 이 묘역을 정비하여 역사, 문화, 관광사업에 활용했으면 좋겠다.

▲쓰러진 치재(이양당) 조탁 묘소 문인석, 현재 모습이다. 1728년(영조4) 무신혁명으로 훼손됐다. 무신혁명이 발발하고 16년 뒤 1744년(영조20) 영조의 명(命)에 따라, 봉사손으로 조명우(曺命佑, 1694∼1758)를 입적시켰다. 하지만 조명우(曺命佑, 아들: 曺允升·允斗) 현손(玄孫, 조완승·曺完承)대에 절손(絶孫)돼, 조등, 조몽정, 조탁, 조명욱, 조실구, 조하장, 조하주 등의 묘소는 돌보지 않아 석물은 죄다 뽑히고 비석은 없어졌다. 특히 조탁, 조명욱, 조실구, 조하장, 조하주 묘소는 버려졌다.

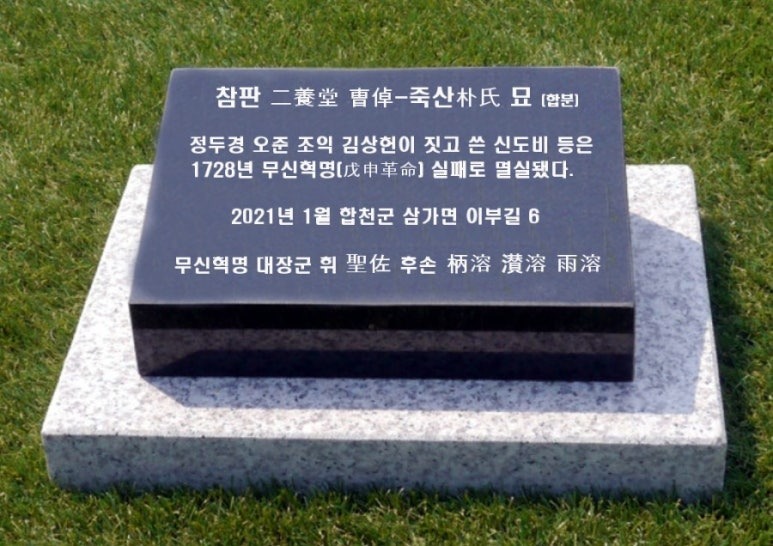

▲향후 내 12대 방조인 형조참판 이양당 조탁(二養堂 曺倬, 1552~1621)-죽산박씨(竹山朴氏, 1555~1586) 묘소(합분)에 위 자그마한 표지석을 세우려고 한다.

(1728년 무신혁명 대장군 휘 聖佐 8세손 曺濽溶)