양산군수 설주 조시량 연보

페이지 정보

孤竹先生 작성일25-02-25 10:01 조회65회 댓글0건관련링크

본문

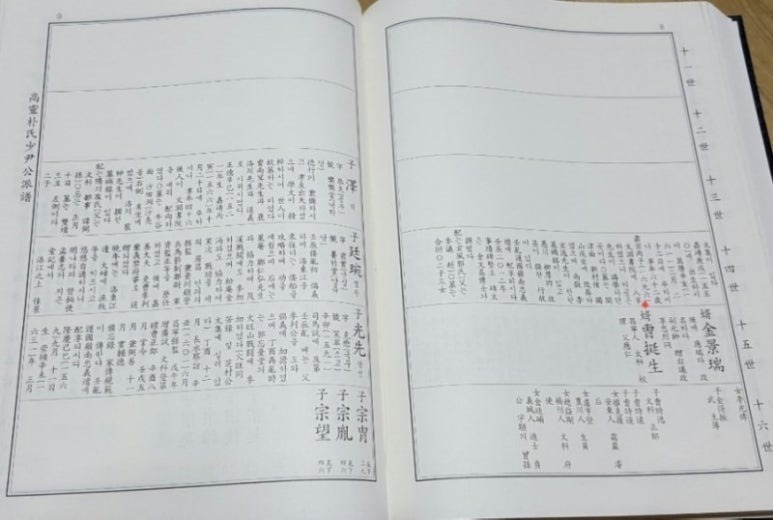

□ 양산군수 설주 조시량(雪洲 曺時亮) 연보

*1603년(선조36)~1662년(현종3)-내 10대(11세) 조부다.

*설주 조시량은 대구도호부사 도촌 조응인(陶村 曺應仁, 1556~1624)의 손자이며,1728년(영조4) 3월 무신혁명(戊申革命, 조성좌의 난)조성좌·덕좌·명좌·희좌(曺聖佐·德佐·命佐·犧佐)의 증조임.

◦1603년 7월: 합천군 도곡(陶谷: 묘산면 안성리)에서 오계 조정립과 안동권씨(권양 딸) 사이에서 2남 3녀 중, 장남으로 출생함.

-조시량의 동생인 조시윤(曺時胤, 1616~1688)은 경기도 과천군 동면(서초구 말죽거리)의 조송무(曺松茂, 고려 중기) 후손이며 창녕조씨창산공파인 조난서(曺鸞瑞, 1568~1634, 합천군수)에게 출계함.

*안양 석수동의 조시윤의 아들 조하경(曺夏卿, 1635~1710)은 순천·장단부사를 역임함. 조시윤의 장인은 한양조씨양경공파인 도사(都事) 조간(趙幹)이며, 조간 아들 조중려(趙重呂)·손자 종저(宗著)·증손 의징(儀徵) 모두 문과에 급제, 수찬·회양부사·우부승지를 각각 역임함.

특히 조하경 사위는 감역(監役, 종9품) 이부명(李孚命)인데, 이부명은 노론의 거두인 좌의정 소재 이이명(疎齋 李頤命, 1658~1722)의 형님임. 이런 이유로 1728년(영조4)조성좌(曺聖佐)의 무신혁명(戊申革命)<1>때 조하경 후손들이 불참한 것 같음. 조시윤은 아들 둘을 뒀는데, 순천부사 조하경(曺夏卿)과 진사 조하형(曺夏亨)임.

*조하경(曺夏卿, 백부: 조시량) 장인은 용안현감 한강(韓崗, 부: 韓師德)이고, 처외증조는 우의정 조정(趙挺, 1551~1629)이며, 조하경 처 조부인 주부(主簿, 종6품) 한사덕(韓師德)은 1618년(광해10) 폐비정청에 참여함. 조정(趙挺, 외증손서: 조하경)은조한유(曺漢儒, 1696~1752) 생모 양주조씨(楊州趙氏, 1665~1754)의 고조부인데, 조정(趙挺)은 1623년 계해정변 후 관작(官爵)이 삭탈(削奪)되고 유배지 해남에서 사망함.

-조시량 배다른 동생, 즉 조정립 세째부인(파평윤씨) 차남인 조시방(曺時䢍, 첫장인: 노륜·盧腀)은 함양 수동면의 노형언(盧亨彦, 1624~1660, 부: 노륜, 7세손: 호조참판 노광두)의 매제(妹弟)이고, 조시방 둘째장인 윤사취(尹思就, 부: 尹仁男 1632~1694)는 사헌부 감찰(監察, 정6품) 윤시남(尹時男, 1634~?, 형: 윤인남, 장인: 대구도호부사 조응인)의 조카이며-윤시남은 광해 등극에 공을 세워 1614년 사용(司勇, 8품)으로 있을 때 정운원종공신(1~3등 841명 책록) 1등에 책록되고 5년 후 1619년(광해11) 감찰에 임명됨.

-조시방 형인 조시적(曺時迪, 1625~1656)은 이조참판 양희(梁喜, 1515~1580, 사위: 정인홍) 손자인 양추(梁樞, 1576~?, 부: 양희 차남 양홍부)의 사위임. 양추는 1631년(인조9) 광해복위사건에 연루돼 동생 양기(梁機)-양숙(梁橚)-양요(梁橈)와 함께 죽임을 당함. 우계 성혼(牛溪 成渾, 1535~1598, 우참찬) 문인(門人)인 의금부도사 양홍주(梁弘澍, 1550~1610, 서울 거주, 부: 참판 양희)는 큰자형인 내암 정인홍과 척을 졌는데, 양홍주 차남인 양원(梁榞, 1590~1650, 의령현감, 큰고모부: 정인홍)의 사위가 조시수(曺時遂, 1607~1665, 부: 창원부사 조정생)임. 조시수는 조시량 6촌동생이며, 조시적·시방 6촌형임.

-조시량의 장인은 삼가현 구평(합천군 가회면 함방리 구평마을) 출생으로, 문과에 급제하여 진주판관(晉州判官, 종5품)을 지낸 윤좌벽(尹左辟)임. 윤좌벽은 인조 9년 이른바 광해복위사건에 연루돼 장살( 杖殺)되고, 윤좌벽의 아버지인 추담 윤선(秋潭 尹銑, 1559~1637, 우참찬)은 내암 정인홍(來庵 鄭仁弘, 1536~1623)의 문인으로서 임란 때 의병활동을 했으며 정2품 우참찬을 역임했으나, 1623년 인조반정(계해정변) 후 파직됨. 또한 윤좌벽의 동생인 윤정벽(尹正辟)은 도촌 조응인(陶村 曺應仁, 1556~1624, 대구도호부사, 내암 문인)의 막내 사위가 됨. 윤좌벽 또다른 사위가 권극항(權克恒, 부: 삼척부사 권준)임.

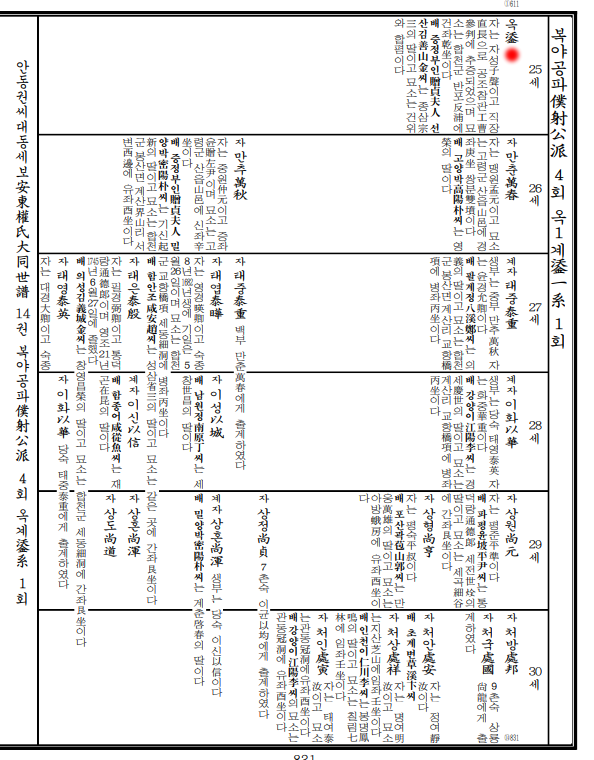

-조시량의 외할아버지는 임란 때 의병활동을 하고 현감에 제수된 삼가현 대평(합천군 대병면 성리)의 화음 권양(花陰 權瀁, 1555~1618)임. 권양 외아들인 권극수(權克秀, 배위: 찰방 이대약 1560~1614 딸)는 안동권씨 복야공파보(僕射公派譜)에 생졸(生卒)이 등재돼 있지 않음. 권극수 손자 권만항(權萬恒, 약60세, 삼가현 좌수)이 1728년 무신혁명 실패 후 삼가현 장교에게 잡혀 4월 10일 참수되는 등 아수라가 돼 실전됐기 때문임.

-조시량의 맏사위는 상주 화서면 출생인 하준(河浚, 1623~1666, 진양하씨 운문파, 자형: 상주 우물리 장령 유천지)이며, 둘째 사위는 경기 광주 출생인 유학 이설(李卨+木, 1622년생, 효령대군 9세손, 강성도정 이견손 6세손, 묘소: 봉산 봉계리 거안)이고, 세째 사위는 보은읍 종곡리의 김동필(金東弼)이며, 네째 사위는 임실 오수면(둔덕마을) 출생 천묵재 이상형 손자인 생원 이성호(李聖虎, 조숙·曺淑 장인인 이성진 사촌형)이고, 다섯째 사위는 성주 벽진 수촌리의 여용화(呂用和), 막내사위는 상주 낙동면의 광주목사 조익(趙翊) 증손자인 조태윤(趙泰胤, 1642~1707)임. 이설은 이성호의 17촌 아재임. 김동필의 조부는 조정립(曺挺立, 조시량 부친)의 둘째 장인인 김덕민(金德民, 첨지중추부사)이고, 김동필의 4촌 동생이 조성좌의 외조부인 김위필임. 여용화의 아버지는 선산부사를 역임한 서암 여효증(西巖 呂孝曾, 1604~1679)임.

*백호 윤휴(白湖 尹鑴, 1617~1680)가 지은 ‘김덕민 묘지명(墓誌銘)’에 조정립과 조시량의 이름이 새겨져 있음. (윤휴의 외조부가 김덕민임)

*이 블로그 '첨지중추부사 김덕민 묘지명' 참조: https://blog.naver.com/antlsguraud/221353500489

*천묵재 이상형 증조부가 이혼(李渾)인데, 이혼 8촌 형이 효령대군 현손인 이승강(李承綱, 1484~1554)이고, 이승강은 조언박(曺彦搏, 1509~1547, 호조좌랑, 계배 조부: 철원부사 윤상로)의 장인이며, 이승강 사촌형인 인천부사 이승원(李承元, 1463~1513)은 조언박 외조부임. 또한 조언박 사위가 형조참판·대사헌 이식(李拭, 1522~1587)임. 이식은 죽산현감 이승상(李承常, 1490~1547, 묘소: 고양군 견달산)의 아들이고, 이승상은 이승강(李承綱, 묘소: 포천군 내촌면 팔야동)의 동생임. 이승강·승상 자형은 좌의정 돈재 성세창(遯齋 成世昌, 1481~1548)임.

조언박은 조항(曺沆, 1676~1715, 조성좌부친) 6대(7세)선조 조언홍(曺彦弘, 부사과)의 친동생인데, 강원도 감사를 지낸 당숙인 조한필(曺漢弼, 1486~1536)에게 조언박이 출계(出系)함. 이처럼 이상형(병자호란 척화파) 집안과는 예부터 혼맥으로 엮여 있었음. 조언박 7세(6대)손이 1728년무신혁명(이인좌의 난)으로 처형된 상주·문경의 조경수·경사·경하·경강및 조세추(曺世樞, 8세손)임.

-조시량의 증손자는 1728년 무신혁명(戊申革命, 조성좌의 난) 때 3월 21일 고향 묘산에서 4천 군사로 기병한 조성좌(曺聖佐)임.

*이 블로그 '1728년(영조4) 무신혁명과 조성좌 선조' 참조: https://blog.naver.com/antlsguraud/220823091495

-조시량의 큰 아들인 조하전의 장인은 동계 권도(東溪 權濤)의 아들인 산청 신등 단계리의 권극효(權克斅, 12세손: 민정당 대표 권익현)임. 권도는 정언·헌납 등을 역임함.

-조시량의 작은 아들인 조하현의 장인은 정온(鄭蘊)의 막내 아들인 거창 위천면의 정창모(鄭昌謨, 1605~1645)와, 박정번의 손자인 고령 우곡면의 박응형(朴應衡, 1605~1658) 두 사람임.

*박응형 맏사위가 상주 청리면의 생원 이재헌(李在憲, 1631~1696, 조하현 손위동서)인데, 이재헌은 1678년(숙종4) “송시열을 1675년(숙종1) 정계에서 축출한 일을 종묘(宗廟)에 고(告)해야 한다”는 이른바 고묘소(告廟疏)를 올린 인물임. 그의 아들 생원 이인지(李麟至, 1683~1746, 그후 전북 금산군으로 유배)는 1736년(영조12) 3월 병진상소 때 소두(疎頭)가 돼 “송시열-송준길을 정자(程子)와 주자(朱子)에 비견하는 것은 합당하지 않으며, 문묘 종사에 반대한다”하는 경상좌도 4700여명의 연명 상소를 올린 인물임.

*특히 위 이인지(李麟至, 1683~1746, 부: 이재헌) 막내사위 신일권(申一權, 1728~1802, 6대조: 대사헌 신식)의 5촌당숙이 1728년(영조4) 3월 무신혁명(戊申革命, 무신변란) 때 충청병사로 추대된 신천영(申天永, ?~1728, 부: 신은(申垽), 10대조: 영의정 신숙주)임. 충청도에서는 무신변란을 '신천영의 난'이라고 불리고 있음.

▲윤좌벽(尹左辟, 1584~1631) 묘소: 가묘(假墓)다. 광해복위사건에 연루돼 의금부로 압송돼 1631년(인조9) 3월 12일 장살됐기 때문이다. 윤좌벽이 계해정변 후 삭탈관직된 추담 윤선(秋潭 尹銑, 1559~1639, 우참찬, 내암 문인)의 장자(長子)라서 가묘를 만들어 기억하려고 한 것 같다. 위 가묘는 합천군 가회면 구평마을 구음재(龜陰齋) 앞 30m 좌측에 있다. 윤좌벽은 아들 없이 딸만 1명(남편: 조시량) 뒀는데, 둘째 동생인 윤정벽(尹正辟) 차남 윤지(尹志)를 양자로 들였다.

윤좌벽이 자신의 고모부인 삼가현 덕촌마을 찰방 덕암 허홍재(德庵 許洪材, 1568~1629, 창주 허돈 부친)를 추모하는 만사가 덕암유고(德庵遺稿)에 실려 있다. 허홍재는 조정영(曺挺英, 1590~1618, 선전관)의 장인인데, 조정영은 조시량(윤좌벽 사위)의 막내삼촌이다. 윤좌벽 처남이 삼가현 대평마을 임진부(林眞怤)다.

▲구음재(龜陰齋): 1575년(선조8) 추담 윤선 아버지인 진사 윤언례(尹彦禮, 윤보(尹珤) 11세손, 1401년(태종1) 좌명공신 3등인 이조판서 윤곤(尹坤) 7세손, 사위: 진주 수곡의 형조정랑 하수일)가 지었다. 1810년(순조10)에 재건했다. 경남 합천군 가회면 구평마을, 가회면 신등가회로 671-48

◦1631년(인조9) 3월 12일: 장인인 전 진주판관(1630.6~1630.12) 윤좌벽(尹左辟, 48세)이 이른바 광해복위사건에 연루돼 삼가현 구평마을에서 의금부로 압송된 후 감옥(국청)에서 장살됨. (29세)

-윤좌벽이 혐의를 부인하자, 6차례 형신(刑訊) 끝에 매 180대를 맞는 등 혹독한 고문으로 죽임을 당함. 윤좌벽과 같은 날 압송된 이태경(李泰卿)과 함양 구졸암 양희(九拙菴 梁喜, 내암 장인) 손자인 양기(梁機, 부: 양희 차남 양홍부)와 양환(梁桓, 부: 양희 삼남 양홍준)도 물고됨. 양기 형 양추(梁樞, 부: 양홍부)는 조시량 배다른 둘째동생인 조시적(曺時迪, 1625~1656)의 장인인데, 광해복위사건 때 양추(梁樞, 1576~?)는 동생 양기(梁機)-양숙(梁橚)-양요(梁橈)와 함께 죽임을 당함.

*이 블로그 '이조참판 구졸암 양희 묘갈명(신도비명)과 영의정 내암 정인홍!' 참조: https://m.blog.naver.com/antlsguraud/223311153511

1631년(인조9) 3월 12일 그날 고령 우곡면 도진리의 고종 조카인 박희집(朴禧集, 25세, 승지 박종주 아들, 성주 초전면의 청주목사 이언영 외손)은 군기시 앞길에서 능지처사되고, 곧이어 동생 박경집(朴慶集)과 아버지 전 장령 박광선도 참수됨.

당시 정릉(鄭棱, 정인홍 손자) 사장어른(정릉 사위인 문성위·文聖緯의 부친)인 문재자(文在茲, 1602~1646, 아들: 문성위, 생부: 문홍규, 양부: 진사 문홍운)도 진주에서 끌려와 심한 고문을 당한 뒤 3월 17일 방면되고, 전 헌납 권의(權誼)는 3월 14일 장살됨. (매[杖]는 1차례 형신 때 30대까지만 가능함)

1631년(인조9) 광해복위사건에 양기(梁機, 조부: 참판 양희)처럼 양추 양숙 양요 4형제가 연루된 것이 확실함.

*1613년(광해5) 계축년 6월 22일 진사 정창언(鄭昌言, 부: 단양군수 정광겸)이 '유영경 김제남 잔당들을 척결하라'는 상소를 했는데, 윤좌벽이 이 상소에 참여했다고 하여 1630년(인조8) 12월 사헌부에서 '윤좌벽을 사판(仕版)에서 삭제하라'는 상소를 함. 이 사헌부 상소 후 3개월 지나 윤선 장자 윤좌벽은 광해복위사건에 연루돼 장살됨.

◦1635년(인조13) 여름: 묘산 안성리 집에서 10km 떨어진 봉산 압곡리 지곡사(智谷寺)에서 벗들과 만나 회포(懷抱)를 풀고 문예(文藝)를 익힘. 지곡사는 조시량 조부인 대구도호부사 도촌 조응인(陶村 曺應仁, 1556~1624)이 지곡재(智谷齋)로 건립하여 별당처럼 사용한 게 절[刹]이 된 것임. (33세)

-이때 진사(1618년 합격) 조시량이 함께한 친구는, 진사 정시수(鄭時修), 찰방 이창일(李昌一), 윤우(尹瑀), 사예 이구(李球), 윤홍(尹洪), 윤심(尹深), 조시원(曺時遠, 조시량 사촌동생), 정필달(鄭必達), 진사 윤희(尹喜), 김정길(金鼎吉), 진사 이현재(李玄栽)임.

*장수현감 윤경남(尹景男,1556~1614)의 조카뻘인 윤홍·윤심(尹深, 부: 윤세형) 형제는 윤희제(尹希齊, 10촌: 윤경남 고조 유자선) 6세손인데, 윤심(尹深, 아들: 尹斗山, 손자: 윤용서, 막내사위: 양양부사 文益成 10세손 문명택<文命宅, 1739~1806, 文劼 9세손>) 증손녀가 조행만(曺行萬, 1715~1742, 장인: 윤용서)에게 시집감. 조행만은 조시일(曺時逸, 조시원 형) 현손임.

*이 블로그 "398년 전 나의 선조가 지은 '윤경남公 추모 제문'을 낭독하다" 참조: https://blog.naver.com/antlsguraud/150150464794

*1906년 거창 남하면 대야리 동래정씨 문중에서 간행한 정시수(鄭時修, 1601~1647)의 금천집(琴川集)에 친구(조시량) 아버지인 조정립에게"삼가 바라옵건대 합하(閤下, 주: 조정립)께서 어진 사람을 좋아하고 착한 일을 즐겨하는 마음은 천성에서 나와, 후진들을 북돋우어 주시고 성취하도록 면려(勉勵)해 주셨습니다. 한 가지 재주나 한 가지의 행실이라도 갖춘 선비를 보시면 반드시 사랑하셨고, 그런 선비가 있다는 것을 들으시면 반드시 칭찬해 주셨습니다. 비록 소원(疎遠)한 관계에 있더라도 문하(門下)에 출입하게 하려고 하시고, 그 훌륭하고 너그럽게 포용하는 풍도(風道)는 예전에 많이 들어보지 못했습니다."라는 정시수가 스승 조정립에게 1645년(인조23) 경에 보낸 간찰(여조오계정립서·與曺梧溪挺立書)이 등재돼 있음.

*1623년 계해정변 후 서인들이 "조정립은 정인홍의 제자로서 1617년~1618년 인목대비 폐비(廢妃)에 앞장섰다."는 이유로 1623년(인조1) 8월 충청도 보은으로 중도부처하고, 오계 조정립 아버지 대구도호부사 도촌 조응인이 사망하자 1625년 1월 고향 묘산면 안성으로 방귀전리(放歸田里)했는데, 1626년 가북 용산리 출생인 팔송 정필달(八松 鄭必達, 1611~1693, 예조좌랑)이 찾아와 가르침을 받았음. 이때 거창 남하면 대야리 출생인 금천 정시수도 문인으로 수학한 것 같음.

◦1635년(인조13) 10월 21일: 장인인 윤좌벽이 이른바 광해복위사건 연루 혐의로 1631년 3월 장살되는 등 우여곡절 끝에, 증광시 병과에 33인 중 26위로 급제함. (33세)

-조시량의 사촌 동생인 조시일(曺時逸)은 1629년 11월 12일 정시 병과에 3인 중 3위로 이미 급제함.

-윤좌벽 장인은 네 사람인데, 진사 임진부(林眞怤)의 아버지인 임승근(林承謹, 1560~1589), 참의 이지화 아버지인 이종문(李宗文, 1566~1638, 군위현감), 권득경(權得慶, 1565~1637, 안산군수), 종2품 위장(衛將)을 지낸 이윤서(李胤緖, 1574~1624.2.1)임. 은진임씨는 후사없이 요절함. 초계현 쌍책 출생 이윤서 장인은 전우(全雨, 부: 전치원)이고, 사위(2인)는 윤좌벽과 신계현령(新溪縣令) 김경(金坰, 1595~1671, 포천 출생, 조부: 위성공신(1613년) 2등인 호조참판 김권)임.

*왕족인 이원길(李元吉)이 1622년 4월 18일 조난서(曺鸞瑞)와의 노비 상송(相訟) 문제로 안산(安山)에 갔다가 안산군수 홍유환(洪有煥)에게 결박되고 곤욕을 당했음. 홍유환은 윤좌벽(尹左辟)의 손위동서였기 때문에 홍유환이 조난서 편을 들어준 게 아닐런지. 왜냐하면, 윤좌벽은 조시량(曺時亮)의 장인인데, 조시량의 둘째 아들 조시윤(曺時胤)이 조난서에게 양자로 갔기 때문임.

◦1636년(인조14): 거창군 가북면 용산리의 낙모대(落帽臺) 위에 범국정(泛菊亭)을 짓고, 다섯 고을 18명이 결성한 범국회(泛菊會)에 부친인 조정립 및 안음현(안의현)의 정온 등과 함께 참여함. (34세)

◦1636년(인조14)~1637년 2월: 임시직 견습 관원인 성균관 권지(權知) (34세~35세)

-1637년 1월 30일 병자호란이 끝난 후 2월 20일 지평 임담(林墰)이 조시량을 귀양 보내야 한다고 아룀. “성균관 권지(權知) 조시량은 호종(護從)하여 (1636년 12월 14일) 남한산성으로 들어갔다가 다음 날 달아나서 곧장 (고향인) 영남으로 가서는 산성에 병사도 적고 양식도 적어서 오래 지탱하기 어려운 상황이라고 말하는 바람에 군사들이 동요하여 곳곳에서 의심하고 두려워했다. 그래서 방백(方伯: 관찰사)과 수령이 거의 수습하지 못했으므로 사람들이 모두 놀라고 분하게 여긴다. 그 죄가 호종하다 달아난 것뿐만이 아니니, 원찬(遠竄)하도록 명하소서."

*조시량이 남한산성에서 나오게 된 것은 1623년 서인들이 계해정변을 일으켜 "광해가 오랑캐(주: 청나라)와 (1619년) 화친했고, 우리 삼한(三韓: 조선)으로 하여금 이적(夷狄: 오랑캐) 금수(禽獸)의 나라가 되는 것을 모면하지 못하게 했다."는 이유로 광해 임금을 폐위하여, 병자호란이 발발했기 때문임. 특히 병자호란이 일어나기 6개월 전 1636년 6월 17일 청나라 칸(홍타이지)에게 인조가 격서(檄書)를 무책임하고 용감하게 보냈었다. "우리 나라가 의(義)를 지키다가 병화를 입어 그 병화가 비록 참혹하더라도 원래 그 임금의 죄가 아니면, 민심은 반드시 떠나지 않고 국명도 혹 보전할 수 있는 것이다. 지금 귀국(청나라)이 공갈 협박하지말라."

◦1638년 4월~1639년 5월: 험지인 평북 강계로 정배됨. (36세~37세)

◦1639년(인조17) 5월: 정배에서 방송(放送)된 후, 평양서윤에 재직 중이던 아버지 오계 조정립(57세)을 찾아가 만남. (37세)

-이때 박정완-창녕조씨(조몽길 딸) 손자이며, 박광선(朴光先)의 둘째 아들 박종윤(46세)도 조시량과 함께 조정립을 만남. 조정립은 박광선의 고종 동생임.

-조시량 및 박종윤과 함께 정배된 정옹 오익환 박건갑 등은 모두 정배지에서 사망했는데, 조시량과 박종윤이 살아남은 건 조정립의 영향력 때문으로 판단됨.

*박종윤(朴宗胤, 1594~1645)이 쓴 수기집(手記集)과 조선왕조실록(인조 16년 1638년 4월 10일)·승정원일기(인조 17년 1639년 5월 4일) 등에 의하면, "박종윤은 정인홍의 남은 무리들 중 한 사람으로, 병자호란(1636년) 때 합천 정옹(鄭滃, 주: 내암 4촌동생인 정인함 장남, 1614년(광해6) 정운원종공신 1등, 평안도 양덕 정배, 서산정씨족보에 누락)의 집에서정흡(鄭潝, 주: 예조정랑 정인함 아들), 정기(鄭淇, 주: 정인함 아들?, 족보에 누락), 정대용(鄭大容, 좌랑), 오익환(吳益煥, 1594~1645, 수찬, 부: 수찬 오여은, 자형: 내암 손자 정릉, 외조부: 박정완), 박종윤(朴宗胤, 1594~1645, 이조좌랑, 부: 형조정랑 박광선, 조부: 박정완), 박건갑(朴乾甲, 1558~1638?, 생원, 삼가현 토동 출생, 사돈: 오익환 종조부 오찬<吳澯, 1547~1609, 생원, 형: 오운, 사위: 박건갑 아들 생원 박규>)과 함께 술자리를 마련하여 축하했다. 모두 혼조(昏朝, 주: 광해) 때 역신(逆臣)의 잔당으로서 (영창대군 죽임 등) 강상(綱常)에 죄를 지은 자들인데, (죽이지 않고) 가볍게 찬축(竄逐, 멀리 귀양 보냄)만 했다. 다행히 은사(恩赦)를 입었으면 인화(仁化)의 안에서 태도를 바꾸어야 마땅한데, 지난번 국사(國事, 주: 병자호란)가 위급하던 날 술을 마시며 서로 축하하기까지 했다."는 혐의로, 1638년 4월~1639년 5월 평북 위원에 정배됨. 7명 모두 계해정변(인조반정) 후 두 번째 귀양살이었음.

*정인홍 문인인 이조좌랑 박종윤은 계해정변 후 아버지 소고 박광선(笑皐 朴光先, 1569~1631, 장령, 외삼촌: 대구도호부사 조응인, 손위처남: 함양읍 내암 문인 감찰 강응황)과 위리안치되고, 박종윤의 형인 박종주(朴宗冑, 1591~1623, 승지)는 대구 경상감영 남문 밖에서 참수됨. 1631년(인조9) 3월 이른바 광해복위사건 때 아버지 박광선(朴光先)은 당고개(堂古介)에서 참수, 박종주 아들 박희집(朴禧集)·경집(慶集)은 군기시 앞길에서 참수됨. 이 때 박종윤은 정배돼 있었기 때문에 화를 입지 않았는데, 국청에서 박종윤 오익환 등도 복위사건에 연루됐다고 하여 잡아다 국문할 것을 청했으나 인조가 윤허하지 않았음. 하지만 박종윤은 “병자호란으로 위급하던 날 술을 마시며 서로 축하하기까지 했다.”는 죄목으로 1638년 4월 정배가 된 것임.

*이 블로그 '정주목사 오계 조정립 연보' 참조: https://blog.naver.com/antlsguraud/220902966335

◦1642년(인조20) 10월: 묘산면 안성리 집에서 안음현 남하면의 진사 금천 정시수(琴川 鄭時修, 42세)와 수창(酬唱)함. (40세)

◦1645년(인조23) 경: 정시수(鄭時修, 1601~1647)의 금천집(琴川集, 1906년 간행)에 정시수가 친구(조시량) 아버지 오계 조정립에게 보낸 '여조오계정립서(與曺梧溪挺立書)' 편지임. 1645년 즈음에 오계에게 보낸 것으로 판단됨.

“삼가 바라옵건대 합하(閤下, 조정립)께서 어진 사람을 좋아하고 착한 일을 즐겨하는 마음은 천성에서 나와, 후진들을 북돋우어 주시고 성취하도록 면려(勉勵)해 주셨습니다. 한 가지 재주나 한 가지의 행실이라도 갖춘 선비를 보시면 반드시 사랑하였고, 그런 선비가 있다는 것을 들으시면 꼭 칭찬해 주셨습니다. 비록 소원(疎遠)한 관계에 있더라도 문하에 출입하게 하려고 하시고, 그 훌륭하고 너그럽게 포용하는 풍도(風道)는 예전에 많이 들어보지 못했습니다.

제가 합하(閤下)께 수학하는 행운을 얻은 지 여러 해가 되어 갑니다. 따뜻하고 고상한 가르침의 말씀을 차분하게 받들어 들은 것이 얼마나 되는지 모르겠습니다. 또한 편지로 깨우쳐주실 때 기대가 깊고 지극한 부분은 이루 셀 수가 없이 많았습니다. 선비는 자기를 알아주는 사람을 위해 목숨을 바칠 수 있다고 했으니, 저가 스스로 힘쓸 것입니다. '마음으로 좋아하여 마치 자기 입에서 나온 것처럼 여길 뿐만이 아니다'라고 하셨는데, 그런 마음을 합하 자신께서 가지고 계신 것입니다.

또한 합하(閤下)의 문하(門下)는 부귀한 사람들이 왕래하는 곳이지만 궁하고 한미하고 야위고 창백한 용모를 지닌 제가 진퇴(進退)에 관해 스스로 꺼리지 않는 것은, (합하께서) 맑은 사람의 도량이 있음을 즐거워하시고, 덕(德)으로 사람을 사랑하는 의리가 있는 것을 사랑하기 때문이 어찌 아니겠습니까.

을해(乙亥, 1635년) 봄에, 모친 병(病) 때문에 뵈었을 적에 귀중한 약재를 많이 쓰는 것을 아까워하지 않으셨고, 재물을 쏟아 은혜를 베풀어 주신 점 감읍해 마지않습니다. 그리고 저의 병을 측은히 여겨 편지를 보내주셨는데, 친필 글씨는 지금까지 상자 속에 보관하고 있습니다. 그 앞뒤로 보내주신 편지와 함께, 하나의 축(軸)을 만들어 깊숙이 간직하여 굳게 지키며 마음으로 잊지 않고 가슴 깊이 새긴 지 오래됐습니다.

부연하자면, 재주 없는 제가 합하(閤下, 조정립)을 존경하는 것은 실로 자제(子弟)가 부형(父兄)을 경모(敬慕)하는 것과 같은 것입니다. 그래서 제 자신을 의심하거나 도외시하지 않고 꼭 합하께 제 생각을 털어놓고 정성을 토로하려고 합니다. 어찌 제가 합하(閤下)께서 바라는 것이 깊고 믿는 것이 돈독하기 때문이 아니겠습니까. 합하께서는 저를 어떤 사람으로 보시며, 어떤 수준에 두시는지요?

평생 남의 구설에 오른 것이 적지 않고 구덩이에 빠진 적이 한 두번이 아닐 정도로 많습니다. 저는 망령되고 조급하고 치우치고 막히어 몸가짐이 형편없어 정말 볼 만한 것이 없습니다. 그러나 친구들이 이렇다고 하여 저를 버리지 않습니다. 합하(閤下)께서도 이것 때문에 저를 멀리하지 않으십니다. 책을 읽어 큰 뜻을 대충 알고 있고, 이야기 가운데 웃음을 자아내는 것이 있어서가 어찌 아니겠습니까.

지금 정자(正字, 정9품)를 지낸 윤(胤) 아무개라는 자(者)로부터 제가 잘못을 저지른 사람으로 취급당하고 있습니다. 저에 관한 이야기를 사방에 하고 다니는데, 허물을 찾고 트집을 잡아 사람들을 만나기만 하면 이야기를 합니다. 저를 (1623년 계해정변 후 정배지에서 죽은) '형효갑(邢孝甲, 1610년 생원시 합격, 1616년 문과 합격)의 제자다'라고 말하기까지 하는데, 어찌 감히 그럴 수가 있는지요? (胤 아무개가 말하기를) '내가 혀를 한 번 놀리기만 하면, 거취에 그(정시수)는 용납될 수 없을 것이다'고까지 말하곤 합니다.

제게 있어 형효갑은 비록 도(道)를 전해주고 의혹을 풀어주는 그런 스승은 아니라고 해도, 아이 때 그를 따라 때때로 익히고 입으로 읽고 한적이 있는 사람입니다. 은혜를 읽은 것이 이미 깊어 실로 잊지는 못합니다. 그러나 그의 부끄러운 처신(주: 동계 정온을 죽일 것을 청한 상소 등)과 의(義)를 잊은 행실은 흠모한 적이 없었습니다. 하물며 일찍이 거절당한 일이 있었겠습니까.

만약 그(형효갑)가 도(道)에 어긋난다면, 비록 일찍이 몸을 굽혀 아주 우러러보며 평소에 귀의한 사람일지라도, 저에게 연루되게 해서는 안 될 것입니다. 하물며 어린적 스승으로 일찍이 존경하고 흠모하는 정성이 없었던 사람이라면 말해 뭐하겠습니까.

만약 자신이 수양되었다면, 비록 공부를 가르쳐주는 사람이 사람 같잖은 사람이라 해도 세상을 살아가는 데 거리낄 것이 있겠습니까. 만약 자신이 수양되지 않았으면, 비록 어진 스승에게 수업을 받았다하더라도 세상을 살아가는 데 무슨 도움이 되겠습니까. 세상에서 받아주느냐 안 받아주느냐 하는 것은 저 자신에게 달려 있을 따름입니다. 형효갑이 어떻게 재주 없는 저에게 누가 되며, 제가 어찌 형효갑에게 누를 끼치겠습니까.

윤 정자(胤 正字)라는 자(者)가 생각이 미치지 못하는 것이 심합니다. 그 자(者)가 사람에게 요구하는 것이 늘 이런식이라면, 장차 세상에 온전한 사람은 절대 없을 것입니다. 또 형효갑도 도리가 없는 아주 나쁜 사람은 아닙니다. 단지 권세 있는 사람 집(주: 내암 정인홍)에 드나들며 자기 목적을 꼭 달성하려는 방도를 추구하다가, 마침내 몸과 이름이 다 몰락하고 삭막한 북쪽 변방에서 귀양살이하다 죽게 되었습니다.

[주]: 대북(大北) 3갑(甲) 중 한 사람인 생원 형효갑(邢孝甲, 1571년~1645년 경 정배지에서 사망)은 거창군 남상면 출생인데, 1610년(광해2) 생원시(生員試)에 합격하고, 1616년(광해8) 문과에 합격했지만, 계해정변까지 급제(及第)로 있었다. 급제 형효갑은 진사 유경갑(劉敬甲, 1570~1643?)과 달리 상소를 올려 1614년(광해7) 갑인봉사소를 올린 정온(鄭蘊)은 역적이므로 죽이기를 청한 인물임.

못난 저는 이제 머리카락이 이미 다 빠지고, 비록 이름을 다투는 자들이 있어 나아가기도 물러나기도 했지만, 부모님이 이미 돌아 가시고 몸도 병이 들었습니다. 세상에서 다시 무엇을 바라겠으며, 세상의 누가 저에게 구하는 것이 있겠습니까. 비록 저를 배척하여 받아들여지지 않더라도 끝내 이것 때문에 힘이 빠지지는 않을 것입니다.

또 요사이 보니, 훌륭한 고관들 가운데 자제가 있는 분들은 그 자제들이 좋아하고 싫어하는 것을 가지고 자신이 좋아하고 싫어하는 것을 결정합니다. 친한 사람을 멀리하고 소원한 사람을 가깝게하여 얻는 것이 있기도 하고 잃는 것이 있기도 합니다. 그래서 감히 존엄하신 합하께 버릇없이 굴며 합하의 처분을 보는 겁니다.

또한 저는 합하(閤下, 조정립)께 받은 은혜와 의리가 이미 무거우니 저잣거리 사람들이 인정한 것에 비할 바가 아닐 것입니다. 그래서 감히 이렇게 그칠 줄 모르고 자세히 아뢰는 겁니다. 그 밖에 윤(胤) 아무개에게 죄를 얻는 사유에 대해서는 합하께 말씀드릴 바가 아니기도 하고, 혹여 이미 윤(胤) 아무개에게 들었을 수도 있어서 일체 언급하지 않겠습니다.” (1906년 간행 정시수 금천집, 여조오계정립서·與曺梧溪挺立書)

伏惟閤下。好賢樂善。出於天性。奬掖後進。勉其成就。一藝一行之士。見必愛好之。聞必稱道之。雖在踈遠之蹤。猶欲令出門下。其休休有容之風。盖古之所未多聞也。修之獲幸於閤下。盖將積有年矣。穩承溫雅之德音。不知其幾何。而書尺之誨喩。期待之深至。非可縷擧。士爲知已者死。修之所自勖也。其心好之。不啻若自其口出。閤下之所自存也。且閤下之門。富貴者之所往來也。而窮寒氷雪之容。亦不自嫌於進退者。豈非樂有淸者之量。而愛其愛人以德之義也。乙亥春。甞以母氏病謁之。而不恡重藥之多費。傾儲而惠與之。感泣固已極矣。又以不肖之病。惻隱而賜之書。手跡尙今秘于篋中。與前後所及書牘。並爲一軸。藏之秘守之固。心意之不忘。肝肺之受銘者久矣。且曰不佞之望閤下。實惟子弟之仰父兄也。其所以不自疑外。吐情素而露悃愊。必於閤下之門者。豈非望之深信之篤也。且閤下視僕爲何如人也。亦嘗置之於何等列也。平生遭齒舌不小。至於墮坑落塹者。不一而足。其妄躁偏滯。持己無狀。固無可觀。而朋友或不以是棄之。閤下亦不以是遠之者。豈不以讀書。粗知大義。談論亦有解㶊者乎。今者獲罪於胤氏正字。辭說浪籍。無所不至。摘瑕索瘢。逢人便說。至謂邢孝甲弟子。何能敢爾。吾舌一掉。渠無所容云云。修之於邢。雖非傳道解惑之師。童子時習口讀者也。蒙恩旣深。固所不忘。而但其處己之恥。忘義之行。不曾慕焉。况曾有見拒之端乎。苟反其道。雖甞屈身宗仰。爲之依歸於平日者。不足爲身累。况童子之師。不曾有尊尙慕向之誠者乎。身苟修矣。雖授非其人。何嫌於立世。身苟不修。雖受於賢師。何賴於立世。世之容不容。在我而已。邢何累於不佞。不佞何累於邢乎。正字之不思甚矣。正字之求人每如是。則世上將必無全人矣。且邢亦非大惡不道底人。只以出入於權勢之門。奔走於必得之路。卒致身名俱墮。竄死於漠北之地矣。且不佞今則髮已種種矣。雖有爭名者進退。親已沒矣。身且病矣。復何望於世。而世孰求於我乎。雖斥以不容。終不以是自沮矣。且觀近來賢大夫之有子弟者。以其子弟之所好惡好惡之。至使親者踈而遠者近。有得有失焉。故敢此干凟尊嚴。以觀閤下之進退。且修於閤下。恩義已重。非市朝然諾之比。故敢此縷縷。不知止焉。自餘獲罪之由。非所告於閤下。而或已得於胤氏。故不一及焉 (정시수 금천집, 여조오계정립서·與曺梧溪挺立書, 1906년 간행)

*삼가현 대병면 유전리 집의(執義, 종3품) 송정렴(宋挺濂, 1612~1684, 손자: 진사 송시징<宋時徵, 장인: 조정립 조카 曺時遂>)이 오계 조정립(梧溪 曺挺立, 1583~1660)을 추모하는 만사에 "(오계공) 문채가 당시 온 조정에 퍼졌다[文彩當年動滿朝]."고 한 것에서, 조정립이 글월을 잘 구사했던 인물이었음을 알 수 있음.

◦1650년(효종1) 5월: 경적(經籍)의 인쇄와 제사의 축문 및 도장 등을 관장하는 교서관(校書館) 정9품 정자(正字). 7월: 교서관 정8품인 저작(著作) 역임. (48세)

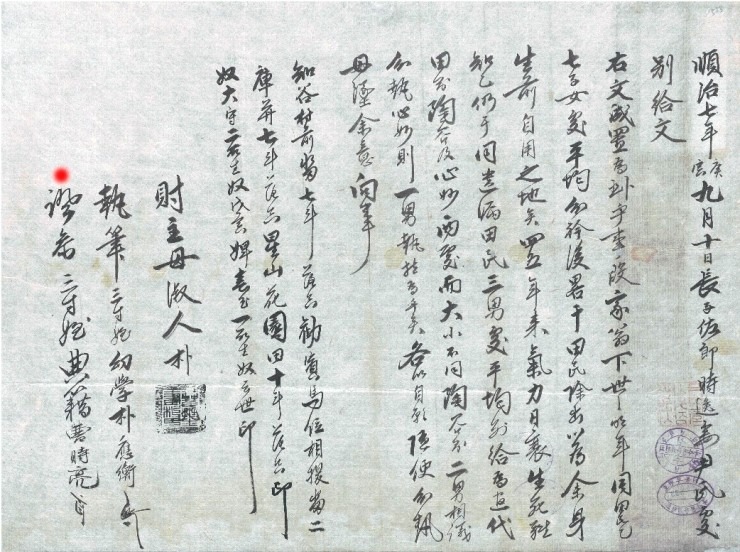

◦1650년(효종1) 9월 10일: 정6품 전적(典籍) 조시량이 증인으로 참여하여 서명함. (48세)

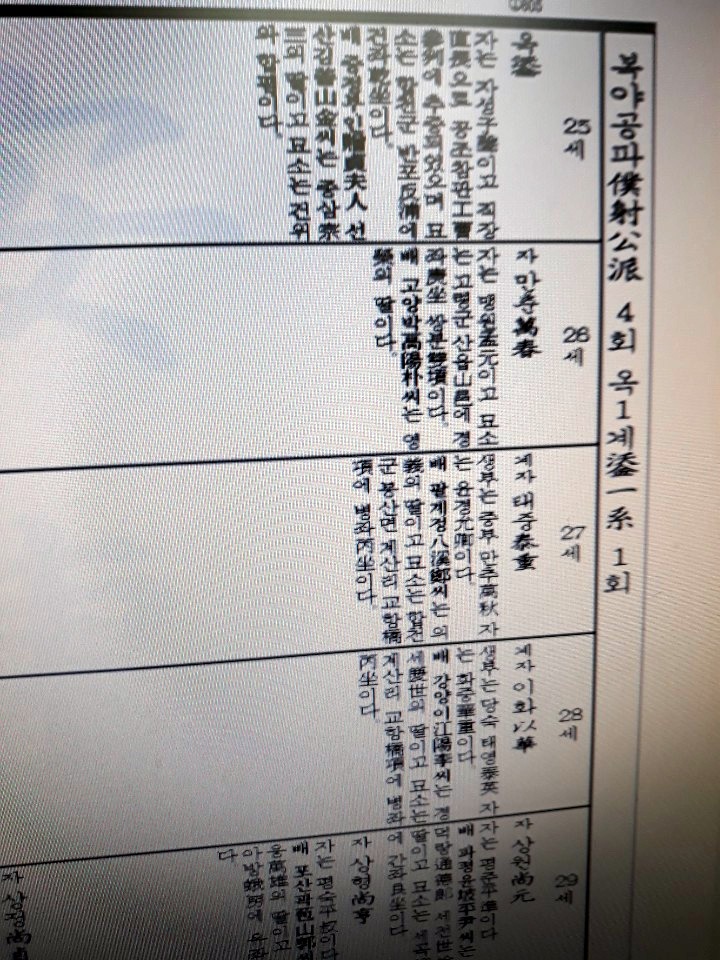

▲1650년(효종1) 9월 10일 종6품 전적(典籍) 조시량(曺時亮, 48세)의 숙모인 65세 고령박씨(朴氏, 1586~1663, 부: 박정번, 오빠: 박창선)가 미망인이 된 맏며느리 윤씨(尹氏, 45세, 부: 거창 살목마을 윤정남, 조부: 윤을신) 자녀에게 토지(24두락)와 노비(2명)를증여하는 별급명문(別給明文, 63㎝X48.7cm)이다. 내가 위 명문을 발굴하여 유포했다. 좌측 끝(붉은 점) '證參 三寸姪 典籍 曺時亮' 글자는 조시량(曺時亮, 48세, 삼촌: 조정생)의 친필이다. 집필(執筆) 유학 박응형(朴應衡, 46세, 고모부: 조정생, 부: 박창선)은 고령박씨의 오빠(박창선) 아들이다. 19년 전인 1631년에는 사촌 오빠인 전 장령 박광선(朴光先, 4촌동생: 박창선) 등이 이른바 광해복위사건에 연루돼 당고개에서 참수되는 등 친정인 고령 우곡면 도진의 고령박씨 문중이 큰 우환을 겪었다. 그후 남고 박응형(南皐 朴應衡, 1605~1658, 부친: 박창선, 조부: 박정번)은 조시량(曺時亮)의 작은아들인 조하현(曺夏賢, 1633~1676)을 사위로 삼는다. 박응형 외증손자인 조명좌(曺命佐, 부: 조징·曺澂)는 1728년(영조4) 무신혁명(이인좌의 난) 때 처형되고, 조희좌(曺羲佐)·순령(舜齡)은 정배된다.

위 1601년(선조34) 생원시에 합격한 박창선(朴昌先,1579~1619, 이명: 박효선)은 1605년(선조38) 4월 선무원종공신(先宣武原從功臣, 9023명) 2등에, 1614년(광해6) 10월 정운원종공신(定運原從功臣, 841명) 중 253명 1등에 책훈됐다.

順治七年(庚寅) 九月十日 長子佐郞時逸妻尹氏處 別給文

右文 成置爲臥乎段 家翁下世之明年 同田民乙 七子女處 平均分給後 略干田民除出 以爲余身生前自用之地矣 四五年來 氣力日衰 生死難知乙仍于 同遺漏田民 三男處 平均分給爲遣 代田 則陶谷及心妙兩處 而大小不同 陶谷則二男相議分執 心妙則一男執持爲乎矣 各以自願隨便分執 毋墜余意向事

知谷村前畓七斗落只 勸賓馬位相換畓 二庫幷七斗落只 星山花園田 十斗落只 印

奴大守二所生奴戊寅婢春玉 一所生奴云世 印

財主 母淑人 朴氏

執筆 三寸姪 幼學 朴應衡

證參 三寸姪 典籍 曺時亮

순치칠년(경인)구월십일 장자좌랑시일처윤씨처 별급문

우문 성치위와호단 가옹하세지명년 동전민을 칠자녀처 평균분급후 약간전민제출 이위여신생전자용지지의 사오년래 기력일쇠 생사난지을잉우 동유루전민 삼남처 평균분급위견 대전 측도곡급심묘양처 이대소부동 도곡측이남상의분집 심묘측일남집지위호의 각이자원수편분집 무추여의향사

지곡촌전답칠두락지 권빈마위상환답 이고병칠두락지 성산화원전 십두락지 인

노대수이소생노무인비춘옥 일소생노운세 인

재주 모숙인 박씨

집필 삼촌질 유학 박응형

증참 삼촌질 전적 조시량

순치 7년 경인(順治 七年 庚寅: 1650년 효종 1년) 9월 10일 장자(長子)인 좌랑(佐郞) 시일(時逸)의 아내 윤씨(尹氏)에게 특별히 지급하는 문건[명문·明文]

우(右)의 문(文)을 만들어 비치할 것인 데, 가옹(家翁: 집주인, 조정생)이 하세(下世: 별세)한 명년(明年: 내년, 1646년)에 같이 사는 전민(田民: 소작농)을 7명의 자녀(주: 조응인 묘갈명과 우곡면 도진 고령박씨소윤공파보에도 3남 4녀임. 다만 1728년(영조4) 3월 무신혁명 후 1934년 5월에 최초로 만든 창녕조씨족보에는 4남4녀)에게 골고루 나눠 준 뒤에, 약간의 전민(田民)은 제외하고 내어서 내 생전에 스스로 사용하는 것으로 삼으려고 한다.

4, 5년 내에 기력(氣力)은 날로 쇠하니, 생사(生死)를 알기 어려움에 따라 누락된 전민(田民, 소작농)은 세 명의 아들(주: 시일·시원·시수)에게 골고루 분급(分給)하고, 대전(垈田: 텃밭)은 곧 도곡(陶谷: 묘산면 안성리) 및 심묘(心妙: 묘산면 관기리) 두 곳에 대소(大小)를 같지 않게 준다. 도곡(陶谷)은 곧 이남(二男: 시원·時遠)이 상의하여 분집(分執: 분할해서 가짐)하고 심묘(心妙)는 곧 일남(一男: 시일)이 소유하되, 각자 편의에 따라 나눠 가진다. 절대로 나의 뜻을 어기지 말아라.

지곡촌(知谷村: 봉산면 압곡리 지곡마을) 앞에 있는 논 7두락과, (권빈역참이 있는) 권빈(勸賓: 봉산면 귄빈리) 마위(馬位: 역마를 사육하려고 지급한 토지)의 서로 바꾼 논 등 두 곳을 합한 7두락과 성산(星山: 성주군) 화원(花園: 달성군 화원읍)의 밭 10두락이다. 끝[인·印].

노비 대수(大守) 둘째 소생의 노비와 무인비(戊寅婢) 춘옥(春玉)의 첫째 소생 노비 운세(云世)이다. 끝[인·印].

재주(財主: 소유자): 어머니 숙인 박씨

집필(執筆: 대서인): 3촌 조카 유학 박응형

▲'고령박씨소윤공파보'다. 曺挺生(조정생)과 고령박씨 슬하에 3남(時逸·時遠·時遂) 4녀가 태어났다. 4남 時武(시무)는 태복경공파에서 최초로 만든 갑술보(1934년) 때 등재된다. 이 때 성좌(聖佐) 동생 덕좌(德佐) 등등도 등재된다. 이 파보에 박광선-박종주 묘소가 쌍책면 사양리에 있는 게 특이하다. 조시량 묘소가 고향 묘산면 안성리 인근이 아닌 80리 떨어진 합천군 쌍책면 사양리 산122번지에 있기 때문이다.

◦1651년(효종2) 6월: 교서관 정7품 박사(博士) 및 종5품 진주판관 (49세)

◦1652년(효종3): 정6품 성균관 전적(典籍) (50세)

-벽진이씨 족보인 임진보(壬辰譜) 발문(跋文)을 씀. 서문은 진주목사 이상일(李尙逸)이, 지(識)는 이흘 손자인 유학 이수억(李壽億, 1613~1670, 부: 이흘 장남 진사 이회일)이 씀.

◦1654년(효종5) 1월: 성균관 유생들의 식량을 공급하는 양현고(養賢庫)의 종6품 주부(主簿)에 임명. 3월: 교서관 종5품 교리(校理) (52세)

◦1654년 9월~1656년(효종7) 2월: 전라도 정6품 옥구현감 (52세~54세)

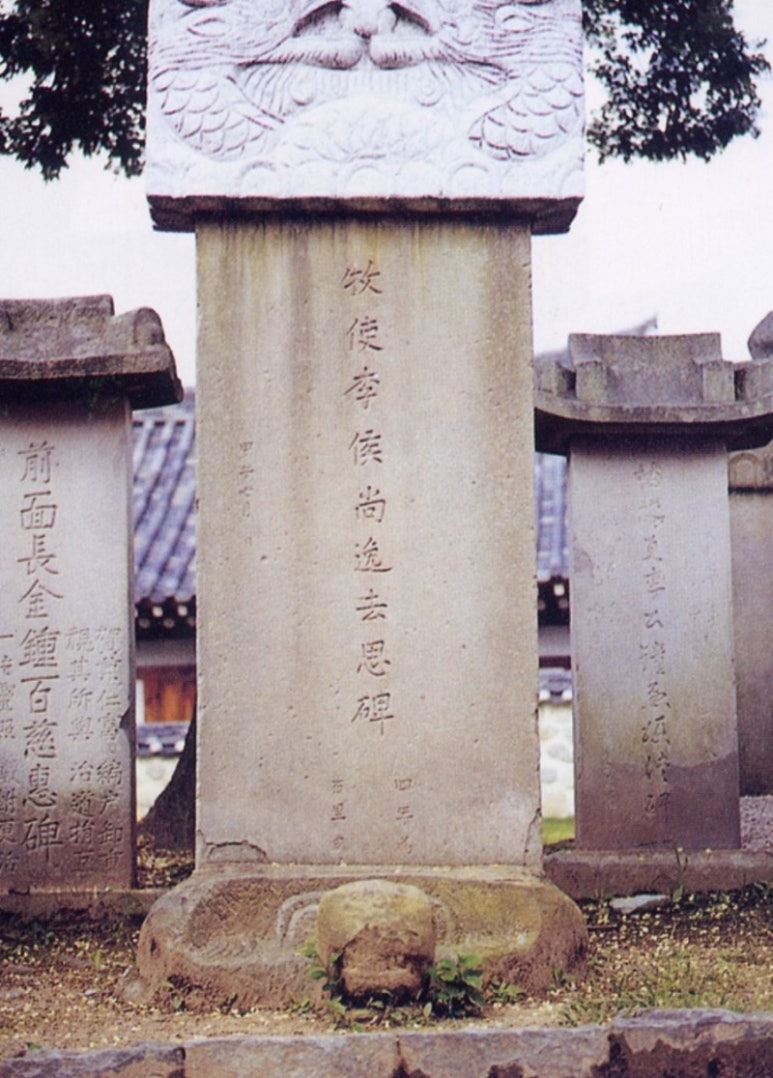

◦1657년(효종8) 10월~1658년 2월: 종4품 양산군수 (55세~56세)

-부친인 조정립이 본래 정인홍과 같은 북인이었고, 장인이 광해복위사건에 연루돼 처형된 관계로 조시량은 큰 관직을 맡지 못했음.

-부친인 오계 조정립은 1657년 3월부터 1659년 3월까지 산청군 시천면의 덕천서원장으로 재직함.

◦1662년(현종3) 7월: 60세로 사망함. 1673년에 71세로 별세한 파평윤씨(坡平尹氏)와 상하분으로 합천군 쌍책면 사양리 산122번지에 묘소 있음.-부친인 조정립 3년 상중(喪中)에 사망함. 즉 부친 별세 후 1년 10개월 후 사망함.

▲조시량 및 파평윤씨 묘소(상하분): 통훈대부 행 양산군수 창녕 조공 시량지묘(通訓大夫 行 梁山郡守 昌寧 曹公 時亮之墓)-숙부인 파평윤씨지묘(淑夫人 破平尹氏之墓)

경남 합천군 쌍책면 사양리 산122번지에 있다. 1728년(영조4) 무신혁명 후 파괴되고 1960년 말에 위 비석을 세웠다. 조시량 묘소가 고향인 묘산면 안성리에서 80리 길인 사양리에 있게 된 것은, 장인 윤좌벽의 또 다른 처가인 쌍책면의 이윤서(李胤緖, 1574~1624.2, 위장·衛將)와 이윤서의 장인인 쌍책면의 전우(全雨, 의병장, 전치원 아들) 등과의 인연 때문이다. 조시량 조부인 대구도호부사 조응인이 이윤서를 추모하는 만시가 있다. 윤좌벽 둘째 장인은 달성군 하빈면의 군위현감 이종문(李宗文, 참의 이지화 아버지)이다. 이지화(李之華, 참의)는 조시량 사촌 동생인 조시원(曺時遠)의 장인이며, 조시원 아들인 조하강(曺夏剛, 생부: 조시일)의 장인은 이윤(李玧, 참의 이지화 장자)이다. 조하강 사촌 동생 조하상(曺夏相) 장인도 이윤(李玧)이다.

조시량의 장인인 진주판관 윤좌벽이 1631년 의금부 감옥에서 억울하게 장폐(杖斃)된 것은 묘자리와 상관이 있다 하여, 명당인 사양리로 오게 된 것이다. 1728년 무신혁명 후 조시량 묘 앞 비석은 파괴됐다.

♠현재 확인된 조시량의 글은 동계문집에 만시 및 제문 각 1편과 한사 강대수를 추모하는 만사(挽詞) 1편, 합천읍지에 긴 문장의 합천 객사 상량문 1편, 벽진이씨족보인 임진보(1652년 간행) 발문 1편이 남아 있음. 특히 합천 객사 상량문은 1650년(효종1) 조시량이 교서관 정9품인 정자(正字)에 재직 중일 때 지은 것임.

*칠곡 왜관 석전(매원) 출생으로 지평·합천군수·사간 등을 역임한 광주이씨(廣州李氏)인 낙촌 이도장(洛村 李道長, 1603~1644, 석담 이윤우 차남)의 낙촌문집에 설주 조시량의 시(詩)에서 차운하여 이도장이 지은 한시가 3편 있음. 이는 조시량의 학문 수준이 높았음을 알 수 있음. 이도장(李道長)의 동생이 이도장(李道章, 1607~1677)인데, 그의 손자 이익전(李翊全, 장인: 이광언)은 조성좌 10촌 형인 조한좌(曺漢佐, 1686~1724, 처외조: 이광언)의 장인(丈人)이지만, 칠곡 석전리 '광주이씨칠곡(감호공)파보'에는 사위 조한좌와 외손(조한좌 아들인 조행만·명서)은 등재돼 있지 않음. 다만, 이익명(李翊命, 이익전 형님)의 손자인 이시중(李時中, 1692~1773)의 장인 조심(曺淰, 조한좌 부친)은 등재돼 있음. 또한 성현 찰방 이도장(李道章, 낙촌 李道長 동생)은 조시량의 종손자(從孫子)인 조준(曺峻, 1657~1676, 조하강 장남)의 처(벽진이씨) 외조부임. 조한좌(曺漢佐) 손위동서는 칠곡 지천 출생인 공조좌랑 이수점(李遂漸, 1663~1733)임.

◉조시량이 39세 때인 1641년(인조19) 동계 정온이 사망하자 지은 ‘제문(祭文)’

嗚呼 昭乎天 日星列 峙乎地 山嶽崒 盈兩間 此一氣 壯本朝 君子以 一封奏 西山直 二者擇 東海節 遯求志 窮見義 文在玆 道不墜 天欲喪 木稼怕 生天下 死天下 乘箕尾 朝列聖 就窀穸 目不瞑 單杯斟 如平生 靈不昧 尙歆誠

아아… 밝은 하늘이여! 해와 별이 늘어서 있고

우뚝 솟은 땅이여! 산악이 모여 있습니다.

천지간에 가득 한 것 이 한 기운일 뿐이니

이 왕조를 웅장하게 하고 군자가 이를 본받았습니다.

한 장의 상소문은 백이처럼 곧았고

생사를 선택함은 (제·齊나라 재사·才士) 노중련(魯仲連)의 절개였습니다.

은거하여 뜻을 구하고 궁할 때 의(義)를 보였습니다.

문이 여기에 남아 있어 도(道)가 실추되지 않더니

하늘이 버리고자 하여 선생을 죽게 했습니다.

살아도 천하를 위하고 죽어도 천하를 위할 터

기성(箕星)과 미성(尾星)을 타고서 여러 성인들께 배알하고

묘혈(墓穴)에 묻힌 뒤에도 눈을 감지 못하겠습니다.

한 잔 술을 올림은 평소와 마찬가지이니

밝은신 혼령께서는 이 정성을 흠향하소서.

◉1641년(인조19) 동계 정온이 사망하자 지은 ‘만시(挽詩)’

대궐에 오르고 지방관으로 나갔으니 / 曾捫北斗樹旌旗

효제(孝悌)와 충성(忠誠)을 모두 이뤄졌습니다. / 孝悌忠誠兩得之

동국의 선생이 지금 여기 돌아가시니 / 東國先生今在此

서주(西州)의 호걸들은 다시 누구를 따르겠습니까. / 西州豪傑復從誰

중천의 해와 달은 높고 밝아서 깨끗하나 / 中天日月高明潔

대지와 산하의 바른 원기도 쇠잔해졌습니다. / 大地山河正氣微

소리와 모습이 저승으로 사라졌다 말하지 마십시오. / 莫道音容泉下隔

눈 속에서 세한의 자태로 기다리겠습니다. / 雪中猶待歲寒姿

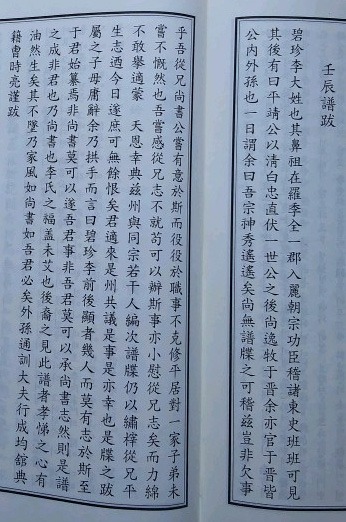

◉조시량이 50세 때인 1652년(효종3) 정6품 전적(典籍)에 재직 중 벽진이씨족보 출간을 축하하며 쓴 ‘임진보발(壬辰譜跋)’이다.

壬辰譜跋

碧珍李大姓也其鼻祖在羅季全一郡入麗朝宗功臣稽諸東史班班可見其後有曰平靖公以淸白忠直伏一世公之後尙逸牧于晋余赤官于晋皆公內外孫也一日謂余曰吾宗神秀遙遙矣尙無譜牒之可稽玆豈非欠事乎吾從兄尙書公嘗有意於斯而役役於職事不克修平居對一家子弟末嘗不慨然也吾嘗感從兄志不就苟可以辦斯事亦小慰從兄志矣而力綿不敢擧適蒙天恩幸典玆州與同宗若干人編次譜牒仍以繡從兄平生志今日遂庶可無餘恨矣君適來是州共議是事是亦幸也是牒之跋屬之子母庸辭余乃拱手而言曰碧珍李前後顯者幾人而莫有志於斯至于君始纂焉非尙書莫可以遂吾君事非吾君莫可以承尙書志然則是譜之成非君也乃尙書也李氏之福盖未艾也後裔之見此譜者孝悌之心有油然生矣其不墜乃家風如尙書如吾君必矣

外孫通訓大夫行成均館典籍曺時亮謹跋

벽진이씨(碧珍李氏)는 대성(大姓)이다. 그 시조가 신라말엽에 일군(一郡)을 보전했고, 고려조에 들어와서는 공신의 으뜸이 됐음은 국사를 상고해 보면 뚜렷이 알 수 있다. 그후 평정(平靖, 주: 이조참판 이약동)공(公)이 청백과 충직으로서 한 시대를 풍미했다. 공의 후손인 상일(尙逸, 주: 1600~1674, 황해감사, 현재 영정 있음)이 진주목사(주: 1650~1654)가 되고, 나(주: 조시량) 또한 진주판관(晋州判官)이 되니 모두 공의 내외손(內外孫)이다.

하루는 나에게 말하기를 “우리 종족의 신수(神秀)함이 요요(遙遙: 멀고 아득함)하나 오히려 상고할 보첩이 없으니, 이 어찌 흠사가 아니겠는가. 나(주: 이상일)의 종형(從兄)인 상서(尙書)공(公)이 일찍이 이 일에 뜻을 뒀으나, 직사(職事)에 심력을 기울이다보니 능히 편수하지 못하고 평소 일가자제들에게 개탄해 마지않았다. 내가 일찍이 종형(從兄, 주: 이상서)이 뜻을 이루지 못함을 유감으로 생각하여 진실로 이 일을 주관함으로써 종형의 뜻을 조금이라도 위로하려 했으나, 힘이 미치지 못하여 감히 실행하지 못하고 있었다. 마침 국은을 입어서 다행히 이 고을(주: 진주목사)을 맡게 되자 동종(同宗) 몇 사람과 더불어 보첩을 편찬하여 그대로 인쇄하게 됐으니, 종형의 평생 뜻이 오늘에야 이뤄져서 여한이 없게 됐다. 그대(주: 조시량)가 마침 이 고을에 와서 이 일을 함께 의논하게 됐으니, 이 또한 다행이다. 이 보첩의 서문을 그대에게 부탁하니 사양하지 말라”고 했다.

나(주: 조시량)는 이에 두 손을 마주잡고 말하기를 “벽진이씨가 대대로 현달한 이가 여러 사람이 있어도 이 일에 뜻을 둔 사람이 없었는 데, 당신(주:이상일)께 이르러서 비로소 족보가 편찬됐으니, 상서(尙書)공이 아니었다면 보첩 편찬이 이루어질 수 없었을 것이요, 상일(尙逸)공이 아니었다면 상서공의 뜻을 이어받지 못했을 것이다. 그러므로 이 보첩을 이룩한 것은 상일(尙逸)공이 아니라 곧 상서(尙書)공이라 할 것이니, 대체로 이씨 가문의 복이 다하지 아니한 것이다. 후손들이 이 보첩을 보면 효제(孝悌)하는 마음이 저절로 생겨나서 그 가풍을 추락시키지 아니함이 상서(尙書)공과 같고 상일(尙逸)공과 같을 것이 틀림 없을 것이다”고 했다.

외손 통훈대부행성균관전적 조시량 근발

*벽진이씨 임진보 발(跋)은 진주목사 이상일이, 발문은 조시량이, 지(識)는 유학 이수억(李壽檍, 이흘 손자)이 썼음. 황해감사 용암 이상일(龍巖 李尙逸, 1600~1674, 선산 출생)은 노파 이흘(蘆坡 李屹, 1557~1627) 10촌 동생임. 벽진이씨 평정공파임.

설주 조시량이 50세 때인 1652년(효종3)에 쓴 상기 발문에 외손(外孫)이라고 한 것은, 삼가현 대병면 장단 출생으로 벽진이씨인 절충장군 이승원(李承元, 1527년졸, 노파 이흘 고조)의 장녀가 삼가현 두모리의 노적(盧滴, 광주노씨)에게 출가했고, 노적 장녀가 대병면 성리의 권일(權逸, 호조정랑, 외조부: 충주목사 정종아)에게 출가했으며, 권일 손자인 권양(權瀁, 현풍현감)의 장녀가 조정립(曺挺立, 정주목사)에게 출가하여 조시량(曺時亮, 무신혁명 조성좌 증조)을 낳았기 때문임. 정종아(鄭從雅, 1425~1498)는 거창 위천면의 동계 정온(桐溪 鄭蘊, 이조참판, 무신혁명 정희량 고조)의 고조부임. 정종아 아들인 정옥견(鄭玉堅, 1450~1526, 별제)은 노적 둘째 사위임.

*일신정 권일(日新亭 權逸)은 산청군 단성면 사월리의 안분당 권규(安分堂 權逵)의 사촌 형이며, 권일 사위가 산청군 신안면 청현리의 이광전(李光前, 이천경 부친)과 함안군 칠서면 무릉리의 주박(周博)임. 주박 아버지는 최초의 사액서원인 영주 소수서원(紹修書院)을 1542년(중종37)에 세운 신재 주세붕(愼齋 周世鵬, 합천군 율곡면 문림 출생)임. 권일(權逸, 이승원 외손서) 6세(5대)손인 삼가현 좌수 권만항(權萬恒)은 1728년(영조4) 무신혁명 실패로 참수됨.

*주: <1>1728년(영조4) 3월 무신년 봉기 때 이인좌 정희량 이유익 조성좌 박필현 등 주체세력들이 동학혁명(1894년)처럼, 지방의 수령·병사(兵使) 등을 임명하고, ‘제역감역(除役減役)·불살읍쉬(不殺邑倅)·불살일민(不殺一民)·불탈민재(不奪民財)·물겁부인(勿怯婦人)·환곡호궤군병(還穀犒饋軍兵)’ 등 실천 강령을 채택하여 시행했기 때문에 ‘무신혁명(戊申革命)’이라고 명명했다. 이른바 무신란(戊申亂, 이인좌의 난)은 조선왕조실록과 승정원일기에 무려 1천여 번이나 나온다.

▲벽진이씨 족보다. 양산군수 설주 조시량(雪州 曺時亮, 1603~1660)이 1652(효종3) 정6품 성균관 전적(典籍)에 있을 때 쓴 임진보발(壬辰譜跋)이다.

▲선산(구미) 비산동 출생인 진주목사 용암 이상일(龍巖 李尙逸, 1600~1674) 거사비(去思碑): 진주시 본성동 진주성 안에 안에 있다. 이상일은 삼가현 대병면 장단리 노파 이흘(蘆坡 李屹, 1557~1627, 내암 제자)의 10촌 동생이다. 이상일은 진주목사로 있을 때인 1651년(효종2), 하홍도(河弘度, 1593~1666, 하동 옥종 출생) 문인인 진주 수곡면 남인 유생 하자혼(河自渾, 하수일 손자) 등이 덕천서원으로 무단 침입하여 '남명집에서 정인홍 관련 내용을 들어내는 등' 이른바 '남명집 훼판 사건'이 일어나자, 진주 단목의 하명(河洺, 1630~1677) 편을 들어 준 인물이기도 하다.

▲화음 권양(花陰 權瀁, 1555~1618, 조시량 외조부) 외아들인 권극수(權克秀, 배위: 찰방 이대약 딸)와 장손 권옥(權鋈) 등은 안동권씨 복야공파보(僕射公派譜)에 생졸(生卒)이 등재돼 있지 않다. 위 옥(鋈)은 권양(權瀁, 현풍현감) 손자다. 권극수 손자 및 권옥 장자로 판단되는 권만항(權萬恒)은 족보에 없고, 권옥 외아들로 권만춘(權萬春)과 양자로 입양한 손자 권태중(權泰重)이 등재돼 있다. 1728년(영조4) 무신혁명 때 권만항(약60세)은 삼가현 좌수(座首)였는데, 삼가현 군사를 이끌고 13km 떨어진 합천읍 객사 앞 빙고현에 둔(屯)을 친 조성좌(曺聖佐)와 합세했다. 1728년(영조4) 3월 무신혁명이 실패하여 도주했지만 삼가현 장교에게 잡혀 4월 10일 참수됐다. 권만항 아내 강여사(姜呂史, 59세)·이말애(李末愛)는 정배(定配)되는 등 아수라가 돼 생졸(生卒) 등을 표시(등재)하지 못한 것이다.

(1728년 무신혁명 대장군 휘 聖佐 8세손 曺濽溶)