오계 조정립이 지은 봉서정 9영(詠) '매죽요헌(梅竹繞軒)'과 수몰 전 김봉마을

페이지 정보

孤竹先生 작성일25-03-13 14:42 조회44회 댓글0건관련링크

본문

전 성주목사 오계는 1644년(인조22) 12월 17일 금봉서사(金鳳書舍, 봉서정)를 금봉(김봉)천 냇가 변에 건립했다.

11개월 뒤 1645년(인조23) 10월 오계 조정립은 합천읍에 ‘신라 충신 죽죽지비(新羅 忠臣 竹竹之碑)'를 당숙인 합천군수 조희인(曺希仁, 1578~1660) 등과 함께 건립했는데, 비문은 경주부윤(종2품)에 재직하고 있던 합천 출생인 한사 강대수(寒沙 姜大遂, 1591~1658)가 지었다.

오계는 1646년(인조24) 3월 군기시 정(軍器寺 正, 정3품), 1646년(인조24) 7월~1649년 2월까지 정주목사(정3품)를 재직하고 낙향하여 금봉서사(봉서정)에서 기거하며 유유자적(悠悠自適)했다.

1657년(효종8) 3월~1659년 3월까지 산청 덕천서원장을 지내며 인조반정(계해정변) 후 몰락한 남명학파를 추스르는 등 나름의 역할을 했다. 금봉서사에서 78세로 별세했다.

합천댐 수몰로 1986년 이전하기 전 금봉서사(현 봉서정)는 오계 생가(生家, 묘산면 안성리)로부터 18km 떨어져 있고, 1728년(영조4) 무신혁명 합천 주역인 현손 조성좌(曺聖佐)·덕좌(德佐) 묘소와는 0.6km 떨어져 있었다.

□ 추녀를 둘러 있는 매화나무와 대나무(梅竹繞軒): 1650년쯤 전 정주목사 오계 조정립(梧溪 曺挺立, 1583~1660) 지음. 봉서정 구영(九詠)임.

처마 끝엔 매화 향기 그윽하고 / 簷播羅浮香

울타리는 온통 대나무 빛이라네 / 籬拂渭川色

둘다 처사(주: 조정립)의 좋은 짝이어서 / 宜作處士耦

자유(子猷, 왕휘지, 338~386)처럼 고기맛 잊을 수 있다네 / 能忘子猷肉

*주: 왕휘지가 대나무와 매화나무를 좋아해서 많이 심고는 즐겼다. 고기를 먹지 않아도 될 만큼.

※삼가현 대병면 유전리 출생 집의 송정렴(宋挺濂, 1612~1684, 손자: 진사 송시징<宋時徵, 장인: 조정립 조카 曺時遂>)이 오계 조정립을 추모하는 만사에 "(오계공) 문채가 당시 온 조정에 퍼졌다[文彩當年動滿朝]."고 했고,

대구 동구 옻골마을 최동직(崔東直, 1602~1665, 5촌조카사위: 조호<曺灝, 증조: 조정생>)도 조정립 추모 만사에 "문장(文章)으로 동파 소식(東坡 蘇軾)이다."고 했다는 것에서 조정립이 글월을 잘 구사했던 인물이었음을 알 수 있다.

또한 1642년 6월 영의정 이성구(59세)에 의해 조정립(曺挺立, 60세)이 정치화(鄭致和) 이행우(李行遇) 심택(沈澤) 조중려(趙重呂) 등 8인과 함께 유장(儒將)으로 천거[抄啓]되기도 했다. 비록 조정립이 1613년(광해5) 당시에 대관(臺官, 정언)으로 있으면서 상신(相臣) 이덕형(李德馨, 영의정)과 이항복(李恒福, 좌의정)이 영창대군에게 전은(全恩)을 청하는 차자를 계속하여 올리자, 조정립이 두 신하를 유배하기를 청했다는 사헌부의 주청 때문에 유장(儒將)이 되지는 못했지만.

▲합천댐 건설로 1986년 수몰되기 전 경남 합천군 봉산면 김봉마을 김봉천변 및 석가산 아래에 있었던 봉서정(鳳棲亭)이다. 1983년 경남도 유형문화재 제235호로 지정됐다.

▲봉서정(鳳棲亭)이다. 정주목사 조정립(曺挺立, 1583~1660)이 1644년(인조22) 12월에 건립했다.

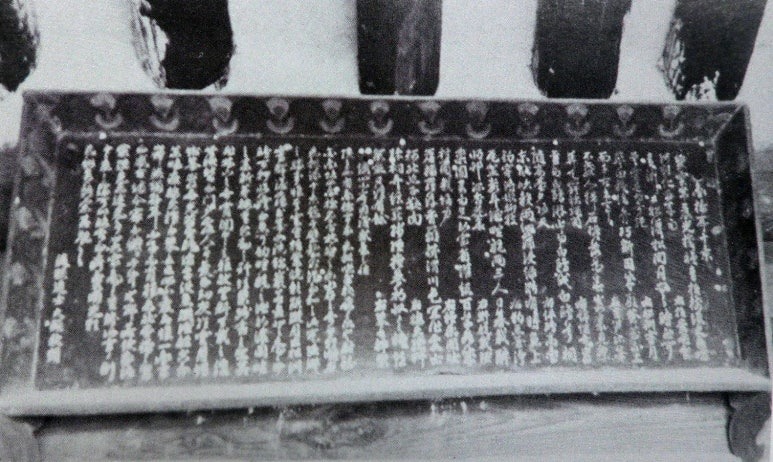

▲합천댐으로 인한 수몰로 1986년 봉서정을 이전하기 전 마루에 걸려 있던 봉서정 십영(鳳棲亭 十詠) 편액(扁額)이다.

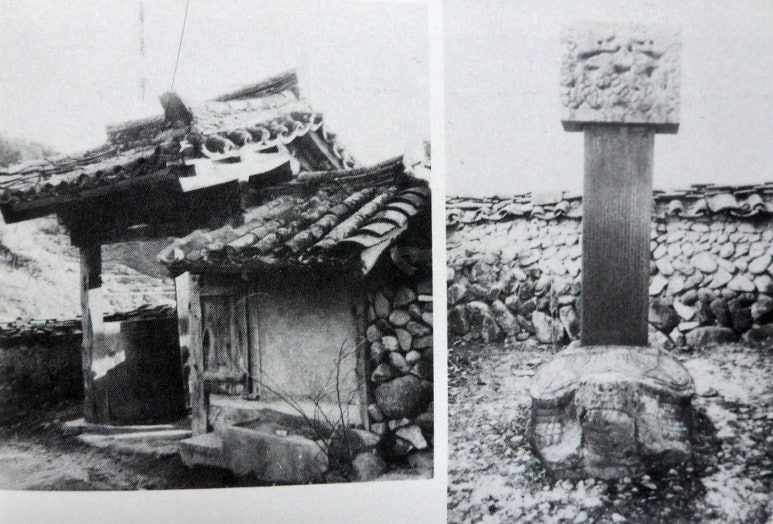

▲오계 조정립이 아버지 도촌 조응인(陶村 曺應仁, 1556~1624)을 제사 지내기 위해 건립한 도촌별묘(陶村別廟)다. 봉서정(鳳棲亭) 뒤 편에 있다.

▲봉서정(鳳棲亭)이다. 많이 낡았다. 정주목사 조정립(曺挺立)이 62세 때인 1644년(인조22) 12월에 건립하고, 342년이 지났다.

▲봉서정(鳳棲亭) 대문과 이조참판 동계 정온(桐溪 鄭蘊, 1569~1641)이 찬(撰)한 '왕자사부 통훈대부 대구도호부사 도촌 조공(陶村 曺公) 유허비(遺墟碑)'다. 칼러 사진은 1988년 압곡리로 이전 후 모습이다.

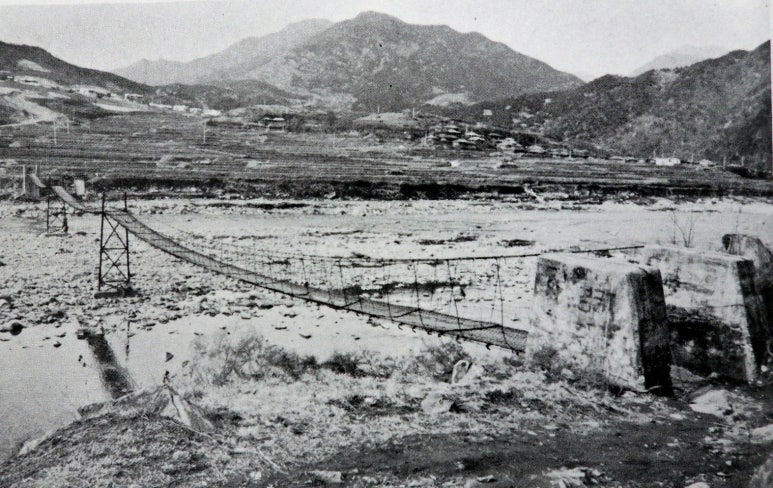

▲합천댐 건립으로 1986년 수몰 전 경남 합천군 봉산면 아랫 김봉이다. 현수교를 건너면 나오는 마을이다.

▲1986년 합천댐으로 수몰되기 전 경남 합천군 봉산면 아랫 김봉(金鳳)이다. 현수교를 건너면 나오는 마을이다.

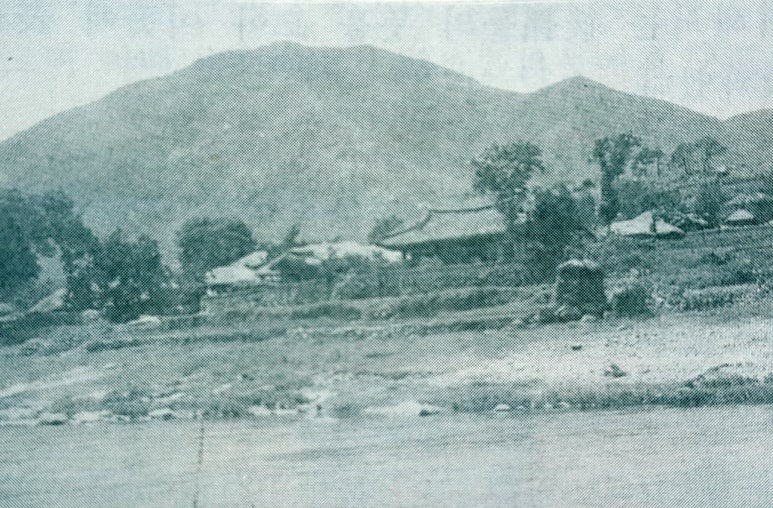

▲1986년 합천댐 건립으로 수몰되기 전 봉서정과 윗 김봉(金鳳)이다. 수몰로 인해 봉산면에서 970세대 4,074명이 정든 고향을 떠났다.

▲봉서정이다.

▲수몰 전 경남 합천군 봉산면 김봉마을이다. 우측 끝에 봉서정(鳳棲亭)이 보이고, 인접한 우측 산(山) 능선이 아래 사진 좌측 산 능선(석가산)이다. 좌측에 보이는 도로 좌측 쪽이 아랫 김봉이다. 가운데 산이 김봉산(金鳳山)이다.

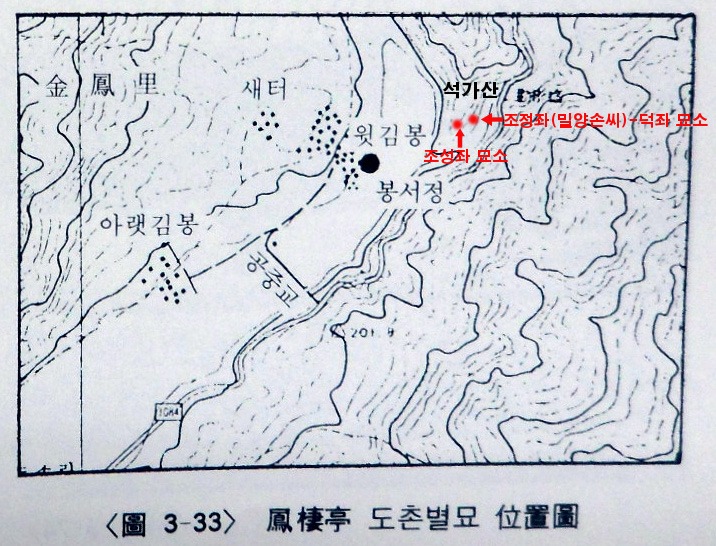

▲우측 빨간점이 봉산면 권빈리 석가산 230-2번지조성좌(曺聖佐) 묘소다. 묘소 좌측 능선 밑에 수몰된 봉서정(鳳棲亭)이 있었다. 봉서정은 1986년 봉산면 압곡1구로 이건했다. 조금 멀리 있는 산이 김봉산(金鳳山)이다. 산 230-2번지는삼가(三嘉) 거주 조성좌 후손들이 1930년 10월 28일 소유권 보존등기하여 성묘하고 있다.

▲‘석가산의 쇠갓’이라는 조성좌 전설이 서려 있는 석가산 전경이다. 단장한 뒤 ①조성좌 묘소(권빈리 석가산 230-2) ②조정좌(밀양손씨)·덕좌 묘소(석가산 230-2) ③조하전(함창김씨)·하현(고령박씨)·홍묵(하현 현손) 묘소(압곡리 석가산 79-5) ④오도산이다. 1986년 합천댐으로 수몰되기 전에는 사진 좌측 끝에 봉서정과 도촌별묘가 있었다. 사진 좌측 앞 산 능선이 위 사진 우측 산 능선(석가산)이다. ①조성좌 묘소는 40m 낭떠러지다.

▲가운데 빨간점이 옛 김봉마을, 석가산 밑 빨간점은 봉서정(鳳棲亭)이 있었던 자리다. 봉서정은 1986년 봉산면 압곡1구로 이건했다.

▲1986년 수몰 전 봉서정, 도촌별묘, 석가산 위치도다.

▲1986년 수몰 전 봉서정(鳳棲亭)과도촌별묘(陶村別廟)다. 합천군 봉산면 김봉리에 있었다. 우측 하단이 봉서정과 도촌별묘(뒤), 바로 앞 쪽에 금봉(김봉)천이 흐른다. 정주목사 오계 조정립(梧溪 曺挺立, 1583~1660)보다 21살 어린 계배 경주김씨(慶州金氏, 1604~1647) 및 파평윤씨 아들들인 조시적(曺時迪, 장인: 참판 양희 손자 양추)·시매(時邁)·시건(時建)과 시열(時說, 장인: 노우영 현손인 노형경)·시방(時䢍, 장인: 노우명 증손인 노륜) 후손들이 주로 세거한 김봉(金鳳)마을이다. 대구도호부사 도촌 조응인(陶村 曺應仁, 1556~1624) 차자(次子)인 창원부사 조정생(曺挺生, 1585~1645, 조정립 동생) 후손들은 묘산면 안성리에 세거했다.

▲봉서정(앞)과 별묘(뒤): 합천군 봉산면 김봉리에 있었다. 합천댐 수몰로 1988년 4월 11일 압곡리 1구로 이전하기 전 전경으로, 조성좌(曺聖佐, 1696~1728)공의 고조부인 조정립(曺挺立, 1583~1660) 선조가 성주목사를 사직한 후 1644년(인조22) 12월 17일 건립했다. 건립 때 경상감사 원두표(元斗杓, 1593~1664)의 도움도 있었다. 1983년 경남도 유형문화재 제235로 지정됐다.

1728년(영조4) 무신혁명 후 봉서정 및 도촌별묘 관리는 창원부사 조정생 현손인 유학 조한유(曺漢儒, 1696~1752, 무신혁명 후 별견어사 박문수-이종성의 배려로 살아 남음)가 주로 관리했다. 그러나 갈수록 한미해져 봉서정 관리권을 마을 사람들에게 뺏겼다가 일제 강점기 때 1934년 갑술보 하권 17쪽에 등재돼 있는 조학승(曺學承, 1868~1944, 조정생 11세손) 등 후손들이 되찾았다. 150년 동안 봉서정 별묘(別廟)에서 도촌-오계 향사도 모시지 못했다.

조정생(曺挺生, 1585~1645)은 시일(時逸)-하양(夏良)-심(淰)-한좌(漢佐)-행만(行萬)-현묵(顯黙, 생부: 명서·明恕)-계철(啓喆)-봉문(鳳文)-석규(錫奎)'로 종손(宗孫)이 이어졌다. 합천 창녕조문(曺門)의 종사 관련 일은 조명서(曺明恕, 1724~1790, 한좌·漢佐 차남) 후손들과, 조정립(曺挺立) 7세(6대)손인 조효원(曺孝源, 1782~1849, 조시건 6세손)을 필두로, 그의 손자 난파 조병문(蘭坡 曺炳文, 1832~1890)-조계조(曺啓祚, 1856~1926, 조시적 7세손)-조진문(曺震文, 1847~1923, 조시건 8세손)-조명문(曺命文, 1874~1948, 조시건 8세손)-조석면(曺錫冕, 1873~1935, 면우 곽종석 제자, 조시매 9세손)이 학행(學行)으로 1728년(영조4) 무신혁명(戊申革命, 이인좌의 난) 실패 후 폐고된 합천 조문(曺門)을 보존하려고 애를 썼다.

▲현재 봉서정: 경남 합천군 봉산면 압곡리1구 716번지

▲도촌별묘(陶村別廟)다. 봉서정 뒤쪽에 있다.

▲봉서정(鳳棲亭)과 도촌별묘(陶村別廟)로 들어가는 대문이다. 경남 합천군 봉산면 압곡리1구 716번지, 좌측 기와집은 도촌별묘다.

□ 1728년(영조4) 3월 15일 이른바 무신변란(戊申變亂)은 왕조실록-승정원일기 등에 1천 번이나 나오는 조선후기 최대 사태다. 아래 기록만 봐도 알 수 있다.

◆ 1728년(영조4) 3월 15일~4월 3일까지 무신년 봉기 때 이인좌 정희량 박필현 이유익 임서호 조성좌 등 주체세력들이 기존 성리학(주자학) 중심의 이념과 신분질서를 변화시키려 했고, 지방의 수령·병사(兵使)·중군(中軍) 등을 임명했으며, 6개 강령(綱領)을 채택하여 시행했기 때문에 필자가 ‘무신혁명(戊申革命)’이라고 명명(命名)했다.

1.제역감역(除役減役): 신역(身役)을 면제하거나 신역을 줄여 준다.

2.불살읍쉬(不殺邑倅): 고을 수령, 즉 읍쉬(邑倅)는 죽이지 말라.

3.불살일민(不殺一民): 백성은 한 사람도 죽이지 말라.

4.불탈민재(不奪民財): 백성들의 재물을 빼앗지 말라.

5.물겁부인(勿怯婦人): 부인들을 겁탈하지 말라.

6.환곡호궤군병(還穀犒饋軍兵): 환곡으로 군사를 위로하라.

◆ 영조실록 1728년 4월 17일에 “(3월 24일 경기도) 죽산 노루목(장항령) 전투에서는 시체가 산처럼 쌓였다.”고 했다.

◆ 영조실록 1728년(영조4) 4월 22일~4월 24일 및 승정원일기 1731년(영조7) 2월 27일조(條)에 영남 안무사(嶺南按撫使) 박사수(朴師洙, 1686~1739)와 우승지 조명신(趙命臣, 1684~1743)이 아뢰기를 “(1728년 영조 4년 3월) 무신변란은 나라의 반쪽이 역적이 되었으니, 어디서 인재를 찾아 얻어 임용할 수 있겠습니까? 조정에서 물리친 사람들을 융화시켜 모두 기용한 뒤에야 국세(國勢)가 공고해질 것입니다. 무신역란은 나라가 전복될 뻔한 천만 대(代)에도 없을 변고로 반(半)이나 되는 국인(國人)들이 거기에 가담했습니다[戊申逆亂 千萬代所無之變 半國入之].”고 했다.

◆ 무신별등록(戊申別謄錄) 권4 경상감사 박문수(朴文秀, 1691~1756)의 무신(戊申) 1728년 6월 15일 장계(狀啓: 보고서)에 “(조성좌 고향인 합천군 묘산면) 도오지촌(都吾只村, 안성리 및 도옥리) 인근 주막인(酒幕人)은 모두 조성좌의 노속(奴屬)이다.”고 했다.

◆ 무신별등록 권4 1728년 6월 15일 경상관찰사 박문수 장계(狀啓)에 “합천은 무신변란 후 연루자(連累者)로 고발당한 사람이 거의 군민 전체에 이르렀다.”

◆ 승정원일기 1728년 8월 1일 경상감사 박문수가 아뢰기를 “합천(陜川)과 안음(安陰) 등지에는 역당(逆黨) 중에 감옥에 갇힌 자들이 매우 많습니다. 장계를 올렸으나 아직 조정(朝庭)의 회답이 없어서 비록 몇 명의 죄인을 사형에 처해야 하는지 알 수 없습니다만, 신(臣, 박문수)은 연소(年少)하여 일에 경험이 없으면서 분에 넘치게 크나큰 은혜(순무사에서 경상감사로 파격 승진)를 입어 지위가 여기에 이르렀으니, 이렇게 사람을 살리고 죽일 때에 착오를 초래하기 쉽습니다. 반드시 도내의 강직하고 명석한 관원과 상의하여 자세히 조사한 뒤에야 잘못하는 것이 없을 것입니다.”

◆ 실록 1729년(영조5) 3월 3일 부교리(副校理, 종5품) 이종성(李宗城, 1692~1759)이 영조에게 “영남의 적(賊)은 모두 역적(逆賊, 정희량-조성좌)을 따르다가 다시 돌아온 사람이 매우 많은데 이들은 위협에 못 이겨 따라간 사람과 마찬가지입니다. 그러니 경상감사 박문수(朴文秀)는 필시 살려 주기를 좋아하는 성상(聖上)의 덕(德)을 본받아 함부로 죽이지는 않았을 것입니다.”고 했다.

◆조선왕조실록 1729년(영조5) 3월 11일 특진관(特進官, 종2품) 박사수(朴師洙, 1689~1739)는 영조에게 “(1728년 3월 무신변란 후) 죄를 짓고 유배된 자가 팔도를 합산하면 무려 1천 명에 달하고 있어 변방과 도서(島嶼) 주민들의 피해가 이미 참담할 지경에 이르렀습니다. 역족(逆族)의 유배자가 줄을 이어 남해와 거제 같은 고을은 열 집이 사는 마을이라면 원주민은 2, 3호에 불과하고 나머지는 모두 귀양살이 하는 무리이며, 이들은 그 땅에서 나는 것을 먹기 때문에 물자가 아주 부족하여 주객(主客)이 곤란을 겪고 있습니다.”고 기록하고 있다.

◆ 승정원일기 영조 7년 1731년 2월 27일조에 “(1728년 3월 정희량-조성좌의 난 후) 운봉현으로 향하던 때에 남원 지역에서 어떤 화적(火賊)이 두 사람을 공격해 해쳤다고 들었다. 그래서 신(臣)이 운봉현에 도착하여 토포 군관에게 곤을 쳐 즉시 잡지 못한 죄를 다스리고는 곧 비밀 관문을 보내어 전주, 여산(礪山), 순천, 대구, 진주 5곳의 영장에게 통지해 추적하여 잡게 했다. 그러자 대구 영문에서 과연 29명을 잡아 삼가(三嘉)에 가두기도 하고 합천에 가두기도 했는데, 대부분 조성좌(曺聖佐, 1696~1728)와 정희량(鄭希亮, 1685?~1728) 두 역적의 흩어져 있던 노비들이라고 했다. 그러나 합천에 수금했던 자 10여 명이 대낮에 옥을 부수고 맡아 지키던 자들을 때렸는데 전원이 달아나 숨었다. 신(臣)은 놀라운 마음을 가누지 못했다.”

◆ 성호 이익(星湖 李瀷, 1681~1763)은 성호전집 권53 등과기(登科記)에서 “무신변란(戊申變亂, 이인좌-정희량-조성좌의 난) 후에 대가(大家)·명족(名族)·문인(聞人)·현사(顯士)·달관(達官)·비위(卑位)를 막론하고 서로 이어 육몰(戮沒, 형벌로 죽임을 당함)했으며, 연루자가 나라 안에 편만(遍滿, 가득참)했다. 그리하여 수년 동안에 기상이 꺾이고 무너진 것이 겁화(劫火, 파멸의 재앙)가 지나가고 상전(桑田, 뽕나무 밭)이 벽해(碧海, 푸른 바다)가 된 뒤와 같았다.”고 증언하고 있다.

◆ 담헌 홍대용(湛軒 洪大容, 1731~1783, 영천군수)의 담헌서(湛軒書) 내집(內集) 권3 ‘여정광현서(與鄭光鉉書)’에 다음과 같이 적어놓았다.

“남인(南人)은 (1728년) 무신년의 변(變)을 당하여, 정희량(鄭希亮)과 이인좌(李麟佐) 당(黨)에 들어가서 그 군사를 일으켜 대궐을 침범하려던 모의에 찬동하지 않은 사람이 거의 드물었다. 직접 가담했으나 요행히 죽음을 면한 사람이 있었고, 비록 가담하지 않았다 하더라도 마음은 들어가지 않은 사람이 없었다. 마음이 만약 들어가지 않았다면 이는 서인(西人, 노론)이고 남인이 아니다. 그래서 나는 일찍이 ‘조가(朝家, 조정)에서 만약 무신년(戊申年) 역적을 다 다스렸다면 경외(京外, 서울과 지방)를 막론하고 무릇 남인의 이름을 가진 사람들을 비록 다 죽일 수는 없었다 하더라도 사실을 알면서 고발하지 않았던 죄에서 벗어날 사람도 천에 한두 명도 없을 것이다’고 했다. 영남은 추로(鄒魯, 공자와 맹자)와 같은 고을인데, 무슨 까닭에 이처럼 이적(夷狄, 오랑캐)과 금수(禽獸, 짐승)의 지경으로 변했는지 놀랄 따름이다.”

◆ 1780년(정조4) 11월 건립한 평영남비(平嶺南碑)에 “무신 봄(春, 1728.3.20~4.3) 영남란(嶺南亂) 때 거창에 있었는데 무리가 7만이었다[在居昌衆號七萬].”고 했다.